高妙根在浦东新区育华学校时的工作照。 (图片由受访者本人提供)

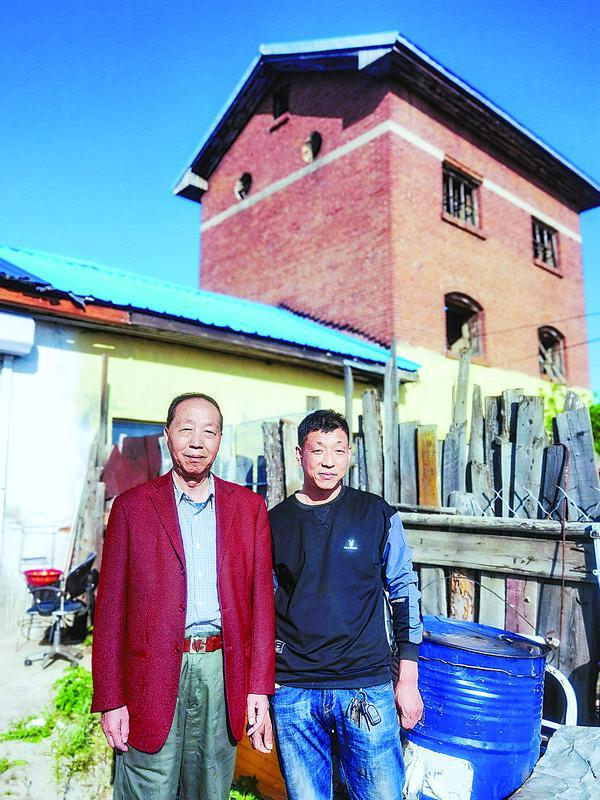

2023年6月,高妙根(左一)回到知青时期的居住地——呼玛原抗大生产队住处与现住者合影。 刘琪摄

□本报全媒体记者 任露露 温雅洁

在历史的洪流中,那些心怀家国、志存高远的人总是熠熠生辉。18岁,高妙根意气风发,奔赴大兴安岭,成为插队落户在呼玛的知青,为边疆的发展贡献青春;29岁,高妙根大学毕业后,把一所十分普通的工读学校打造成“上海市示范性工读学校”“全国先进工读学校”;60岁,高妙根退休,退休后的他没有停止忙碌的脚步,作为大兴安岭上海知青联谊会会长,组织知青开展各种活动,进一步凝聚大兴安岭上海知青的力量,将老知青和地委、行署以及兴安人民紧紧地联系在一起。

值此大兴安岭开发建设60周年之际,近日,记者一行来到上海市,寻访曾经在大兴安岭插队落户的知青,寻找那些与大兴安岭精神紧密相连的足迹。在上海,记者见到了高妙根,古稀之年的他,精神依然矍铄,谈及过往的岁月,眼中闪烁着对大兴安岭的深情与眷恋。

1“有志青年,必须要保卫国家,建设边疆”

大兴安岭的知青岁月,是高妙根人生旅程的又一个起点。

1951年,高妙根出生在上海市。1969年,18岁的高妙根响应毛主席的号召,胸怀共产主义信念,唱着《我们是共产主义接班人》的歌曲,来到了呼玛支援开发建设。8年的时光,他在大兴安岭的土地上奉献青春,也收获了吃苦耐劳、肯于奉献的精神财富。

刚到呼玛,高妙根被分到了兴安人民公社古城大队,因为表现突出,不到一年的时间,他被选拔到呼玛抗大生产队(抗战民兵连)学习、工作。在这里,他们利用半天时间学俄语、半天时间进行军事训练,生活虽然艰苦,但高妙根从不言苦,因为他知道,自己肩负的是国家赋予的重任。在民兵连的日子里,高妙根不仅积极参与种地、航船装卸等繁重劳动,还充分发挥自己的组织能力和领导能力,帮助所在连队又快又好地完成各项任务。

1973年,高妙根被抽调到基本路线教育工作队,负责开展党的基本路线教育运动。后来,高妙根调到加格达河农场,负责建立水利营并担任营长兼教导员。他从各个农场选拔人才,组织修葺水库,为当地的农业生产和生态环境改善作出了贡献。1976年,因母亲身体欠佳,他申请调回上海照顾母亲,同年被推荐到华东师范大学数学系学习。

2“转化、挽救一个失足青少年,其价值绝不亚于培养一名大学生”

1980年,高妙根从华东师范大学数学系毕业,来到了上海市川沙县工读学校任职,1983年,担任书记、校长。

工读教育是指通过边劳动工作、边读书学习的方式,对有违法和轻微犯罪行为,而不适于在一般学校受教育的青少年,进行的一种特殊教育。

高妙根说:“当时学校的办学方式基本上以公安管理为主,为了防止工读学生逃学,学校的选址都是很偏远的地方。当时学校给我留下最深刻的印象是,学校的整个环境就是高围墙、铁丝网,根本就不像是个学校,简直就是个少教所。”他认为,工读学校也是学校的一种,而工读教育更是义务教育的重要组成部分。既然工读学校定位是学校,就要按照教育的规律来,要用一种比较特殊的方法,一种半军事化管理的方法。学生学习文化的权利必须给予保证,至于劳动,作为上海这样的城市,劳动要作相应的变化,毕竟学生不是犯人,劳动最好能带点技能。

1984年,在高妙根的努力下,学校办起了技能班,比如电焊、木工、缝纫、园艺等,这在全国工读学校中开了先河。同时,高妙根着手调整师资队伍,让教师意识到光靠管教是不行的,更重要的是教育。在外部环境上,学校拆除高墙、铁丝网,美化校园环境,打造花园式学校。

早在1986年,高妙根就提出了“淡化工读教育痕迹,强化教育意识”的理念,工读学校是一所学校而不是少教所,更不是少年监狱,学生也不是少年犯,需要精心呵护。学校的干部和老师坚持与学生同吃、同住、同学习、同活动,坚持“立足教育、挽救孩子、科学育人、造就人才”。后来,他又提出“工读教育要和职业教育相结合”的理念,培养帮助学生以一技之长,成为对社会有用的人才。

学校提出了“不看过去看发展,不靠惩罚重激励,不是亲人胜亲人,不为钱财为人才”的28字办学方针。目标是要把学校办成青少年教育保护中心,建立三个基地:文化学习基地、职业教育基地和工读教育研究基地。

高妙根清楚地认识到,必须要还原工读学校“育人为本”的角色。上任伊始,他便从教育管理模式、教育教学原则、课程设置安排、教学语言的使用到教职工队伍建设、学生的学习环境等提出了一揽子改革方案。这些举措在全国工读学校教育系统引起了极大的“震动”,也为蒙着一层灰色面纱的“工读”二字,涂上了一抹清新之绿。

浦东新区工读学校迈出了成功的第一步。在高妙根的带领下,学校拆除高墙,扯掉铁丝网,废除禁闭室,撤下刺眼的标语。根据学生的入学基础,在日常教学中要求教师,根据所任教班级的情况进行分层次教学。

20世纪90年代的中国社会,每天都在发生着巨大的变化。时代的变革、教育对象的变化,引发了高妙根对工读学校办学模式的重新审视。如果说过去的变革只是让学生能够接受到良好的基础教育,那么,此时的高妙根思考更多的是,如何为这些孩子提供更好的发展平台。高妙根提出了“工读学校的职能要向前向后延伸,要成为青少年犯罪体系中预防、预控、矫正的中心”,由此,形成了“一校四部”的办学模式。积极着手拓展工读学校的功能,创建了托管部,并在此基础上于1993年增办了“浦东新区育英学校”。托管部成功增办后,职业教育培训部的建立,成为工读学校即将毕业学生的就业助推器。此外,还成立了心理咨询部、法制教育中心,并于1998年率先在全市乃至全国创建了一所集工读教育、职业教育、心理咨询、法制教育和社会实践教育等综合型多元化为一体的浦东新区育华(集团)学校,使其成为那些行为不良学生,教育转变的心灵港湾。

在浦东新区工读学校的影响下,全国各地纷纷学起了这一办学模式,大大促进了社会的和谐与稳定。他们的工读教育经验,在国际上的影响力甚至超过了普通教育,美、英、法、德等28个国家的教育人士曾多次来学校考察,并对教育转化行为不良学生的教育方式给予了高度评价。高妙根获得的各类奖项、荣誉也不胜枚举。

——1988年,获上海市园丁奖;

——1998年,被评为上海市劳动模范;

——2002年,被评为全国青少年犯罪研究团体先进工作者,被上海市教委评聘为特级校长;

——2004年,被评为上海市青少年保护工作先进个人;

——2008年,被评为第二届上海市教育功臣;

……

30年来,高妙根在工读教育这个特殊园地里辛勤耕耘,满腔热忱,带领广大教师积极教育、转化和挽救有过错的青少年,为社会稳定作出了贡献。他先后发表、出版30多篇论文和多本著作,被列为教师培训和大学教材,其富有创造性的办学思想,丰富了我国工读教育的理论,他被誉为“全国工读教育的擎旗人”。

3“希望第二故乡的教育事业腾飞”

“信念、毅力,这些宝贵的精神,是课本中没有的。大兴安岭是‘高寒禁区’,艰苦的环境让我们心智坚韧,塑造出健康向上的三观。大兴安岭的每一片森林,每一片土地,都承载了我们无数的艰辛与汗水,也见证了我们的成长与蜕变,从这里走出的知青,无论走到什么岗位上都受欢迎,这些宝贵的经历将伴随我们一生,成为我们前行的指引。”高妙根深情地对记者说道。

2007年,经过知青推选,高妙根出任呼玛知青联谊会会长,在他的带领下,知青们积极开展了丰富多彩的活动。2019年,呼玛知青联谊会扩大为大兴安岭上海知青联谊会,高妙根继续出任会长。联谊会的存在,进一步凝聚了大兴安岭上海知青的力量,起到一个桥梁和纽带作用,将老知青和地委、行署以及兴安人民紧紧地联系在一起,共同为大兴安岭的发展出谋划策。

2011年,高妙根退休了,他有了更多的时间和精力为“第二故乡”的教育事业发光发热。大兴安岭地处偏远,师资力量相对薄弱,教育资源较为匮乏。高妙根期望孩子们能够拥有更宽广的视野,接受更优质的教育。他积极推动大兴安岭与上海的教育合作,让大兴安岭的师生能够接触到更为先进的教育理念和教学方法。同时,他还牵头组织各类交流活动,不收取任何培训费用,为两地师生搭建了一个相互学习、共同成长的平台。提及下一步的打算,高妙根谦和地说;“希望能为大兴安岭再培养一批骨干教师,让他们的教育理念、教学方法与上海接轨,为大兴安岭的教育事业注入新的活力。”

“要继承和发扬大兴安岭精神,希望大兴安岭的发展更上一层楼。”高妙根的话语掷地有声,饱含着对未来的期许。他始终坚信,大兴安岭精神是这片土地上的人民,用青春和汗水铸就的无价之宝,是推动大兴安岭不断前行的强大动力。我们要在新的历史起点上,继续传承和发扬大兴安岭精神,共同创造辉煌成就,书写美好未来。

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号