2006年,王志祥(右二)重回第二故乡塔河,故地重游与老朋友们相聚。

(本组图片均由受访者本人提供)

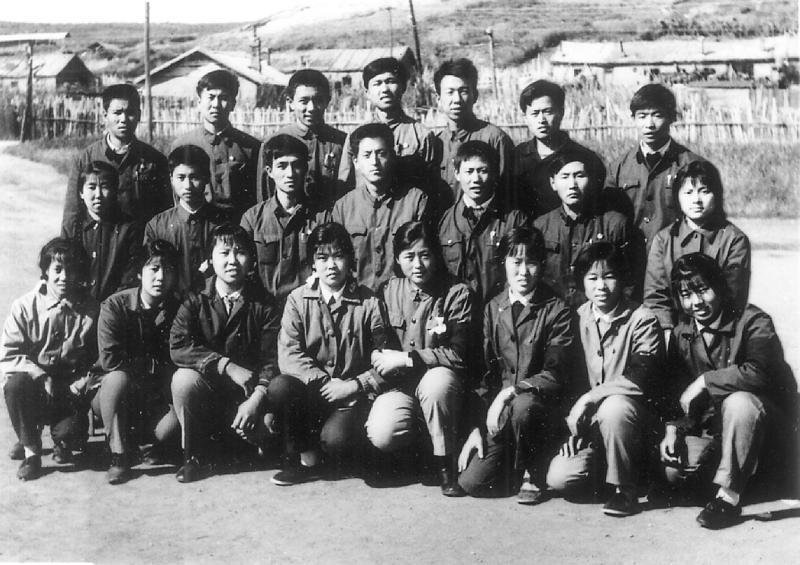

1976年,在塔河机械筑路队工作时,王志祥(二排左三)参加地区干校学习时的合影。

□本报全媒体记者 温雅洁 任露露

从最初刚入兴安时的荒无人烟到如今的一座座林海新城拔地而起;从在深山密林里一点点铺路到如今纵横兴安通达各地的公路在八万里兴安延展,亲身经历了大兴安岭开发建设初期的艰苦,感受了兴安各地如今日新月异的变化,每次回到大兴安岭故地重游时,上海知青王志祥的心里总有着无限的感慨。

6月中旬,记者在上海采访时,老知青王志祥向记者讲述起他在塔河当知青时的那段岁月、那些难忘的往事,娓娓道来的回忆中,有情不自禁的真情流露,也有对曾在一起工作的兴安朋友的牵挂……

今年71岁的王志祥是地地道道的上海人。1971年11月11日,响应国家的号召,他和大批的上海知青从上海火车站出发,坐着知青专列奔赴开发建设初期的大兴安岭。那时的他们还是热血青年,一想到能到祖国最北最远的地方支援边疆建设,每个人的心里都是万丈豪情。可是现实给了他们当头一棒,大兴安岭的艰苦和寒冷远远超出了他们的想象。

最初,王志祥和同一批的部分上海知青一起被分到塔河机械筑路队,负责在荒无人烟的密林里修路。开发建设初期的大兴安岭,本没有路,9年的知青生涯,一段段路修下来,王志祥脚下的路不断延展,他也从一个青涩小伙子成长为一个“壮劳力”。

王志祥所在的连队最初修筑的是盘古大桥,他至今记得,由于天气极其寒冷,上海知青初来乍到,没有对付寒冷环境的经验,早上出门倒洗脸水时,手有点湿,被门上的铁把手冻住了,硬生生被撕下了一块皮。大冬天住帐篷,大家睡在小径木搭成的通铺上,一个帐篷住20多人,帐篷中间用大铁桶制成的炉子取暖,烧的是木柈子,每天早上,鼻子里都是黑黑的炭灰。吃的都是高粱米、玉米碴子、苞米面,冻白菜、冻土豆,没有油水,都是用盐煮着吃。但当时没有人觉得有多苦,一群年轻人在一起,大家同吃同住同劳动,在劳动成长,在劳动中收获友情,那时每天总觉得浑身有使不完的劲儿。

由于冬天不能筑路,基本上都是趁着这时搬迁建新的驻地,储备一冬天的取暖烧柴,为了多快好省的集材,王志祥和同伴们每天伐木、抬木头,时间长了,肩膀上磨出了馒头大的老茧,知青们互相比着谁的茧更大,仿佛那是自己努力干活的勋章,一副得意洋洋的样子。

在深山里筑路,就是在原始密林中开出一条日后可以运输木材的道路。当时的艰难在于筑路的地点在山上,距山脚处有路的地方还有二三十里的山路。机械进不去,所有的生活用品和修路工具都要靠人背肩扛,每个人身上都要背三四十斤的物品。王志祥和知青同伴们早上从驻地出发,背上一天的干粮(咸菜疙瘩、大饼子),走进深山里,他们先把大树放倒,推土机才能开进来。每天的劳动特别繁重,实在太累,靠在铁锹上都能睡一会儿。有时候干一天的活,无法返回驻地帐篷时,他们就在车上猫夜,第二天继续奋战。每修好一段路,林场就会有人住进来,工人就可以进驻伐木,木材也被源源不断地运往全国各地。

由于肯吃苦,表现突出,王志祥很快从同一批知青中脱颖而出,两年后,成为筑路队的团委书记,后来又担任连队的连长。无论在哪个岗位上,他都没有脱离劳动一线,大会战时挖排水沟、铺路,平时上山拉木材、劈柈子,林区的各种活他都干过。让他至今念念不忘的是大兴安岭老乡对他的关爱和照顾,他说:“在大兴安岭的9年,虽然远离上海的家人,可是却从来没有缺少过爱,大兴安岭的老乡把知青当自己的孩子、当亲人,每次干活,他们都怕累着我们,抢着干最重最累的活。哪家做好吃的,都会邀请我们去家里吃饭。那些年,从大兴安岭老乡身上,学到了很多,他们的吃苦耐劳、善良、真诚、热情影响了我的一生。”

1980年,王志祥接父亲的班,回到上海,成为上海国际饭店的一名工人。他从服务员干起,逐渐成长为饭店的中层管理人员。他说,有了大兴安岭筑路的经历,回到上海后,无论干什么工作,都感觉不到累,平时工作中,他总是照顾同事,抢着干最累的活,这些都是在大兴安岭那9年中在大兴安岭的老乡身上学到的品质。

2006年,王志祥被推选为大兴安岭上海知青联谊会塔河分会会长,他多次组织塔河上海知青开展各种联谊活动,把大家聚在一起,回忆知青岁月,畅叙友情。为了让知青们感受大家庭的温暖,他每年都会组织大家到各地旅游,制定行程,安排大家的吃住行,他任劳任怨地付出,赢得了知青的好评和信任,大家都说,他就是塔河分会的家长,这个温暖的大家庭因为有了他,更有凝聚力,大家也更有归属感!他还组织大家多次探望身患重病的知青,为他们提供力所能及的帮助。王志祥说,在大兴安岭的9年,得到那么多的关爱,不仅温暖了他的人生路,他也希望把这样的大爱分享给更多的人。

近几年,王志祥常常会和大兴安岭的同事朋友视频聊天,连线他们,看一看这里的变化。他也曾两次回到大兴安岭,重走当年的路,大兴安岭的变化让他欣喜不已。当年他们洒过汗水、铺路架桥的地方,已是高楼林立,风景宜人,美不胜收。“天堑变通途”,原来从大兴安岭需要几天几夜甚至是十几天才能到达的上海,如今也只是需要几个小时的航程。半个世纪的光阴不长,在历史的长河中只是短短的一瞬。50载的岁月不短,王志祥和他的知青同伴们从青涩少年走到了雪满白头。王志祥说,他特别骄傲,大兴安岭开发建设的历史上,有过他的汗水和青春,有生之年,他还会再来大兴安岭看看,这里有他眷恋的山水和亲人。

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号