记者手记:心语祝福六十载 林海之声传四方

六十年时光荏苒,六十年岁月如歌。1964年,党中央、国务院决定开发建设大兴安岭,成立了特区政府。大兴安岭的开发与建设史,是一部由人民书写的不朽史诗。兴安人民战严寒、破禁区,共同推动了这片土地的繁荣与兴旺。

回望过去,那些投身于大兴安岭开发建设的先驱者们——知青、铁道兵等老一辈英雄,用他们的青春年华,在这片森林中刻下了永恒的印记。面对恶劣的自然环境与艰巨的挑战,他们未曾有过丝毫的退缩与畏惧,而是以坚定不移的信念,投身于这片热土的开发建设之中,为大兴安岭今日的辉煌与繁荣打下基础。

时至今日,时间的车轮滚滚向前,大兴安岭有了新的建设者与守护者。他们之中,有怀揣梦想、返乡创业的青年才俊;有护林防火、育苗造林的林业工作者;有宣传家乡、讲述家乡故事的文旅推介官;有心系百姓、默默奉献的基层干部;还有致力于弘扬民族文化的非遗传承人……

他们深爱着这里的每一寸土地、每一片森林,他们为了大兴安岭的未来与发展付出着自己的努力与汗水。在大兴安岭开发建设60周年之际,他们有很多的心里话想说……

牟清元,加区公安局交巡警大队中队长,全国先进工作者、全国公安系统二级英雄模范、黑龙江省五一劳动奖章获得者。

1988年部队退役后,我来到加区公安局交巡警大队成为一名交警。刚入警时,城区内只有六个路口有信号灯,有时还会遇到信号故障。城区道路主要是土路,每过一辆车就尘土飞扬,“夏天雨天两脚泥,晴天一身土”,冬季冰雪路面更是行走艰难,人们出行基本靠自行车和步行。现在我区城市道路全覆盖水泥路柏油路,公交车、出租车、私家车等多元化的出行方式让人们出行更加便利。

不仅道路交通发生了翻天覆地的变化,我们交警的办公设施也在改变。上个世纪八十年代初期,交警大队是老旧砖瓦房,如今是宽敞明亮的办公楼。我刚入警时,交警队只有一台老旧警车和一台三轮警用摩托车,还时常会出现故障。现在我们执勤时配备了专门的警务用车和警用装备,这些都体现了我区开发建设60年来交通事业的丰硕成果,见证了我区的进步和变迁。

我真诚地祝愿大兴安岭的发展蒸蒸日上,繁荣富强,像一颗永不熄灭的星辰,在发展的道路上熠熠生辉。

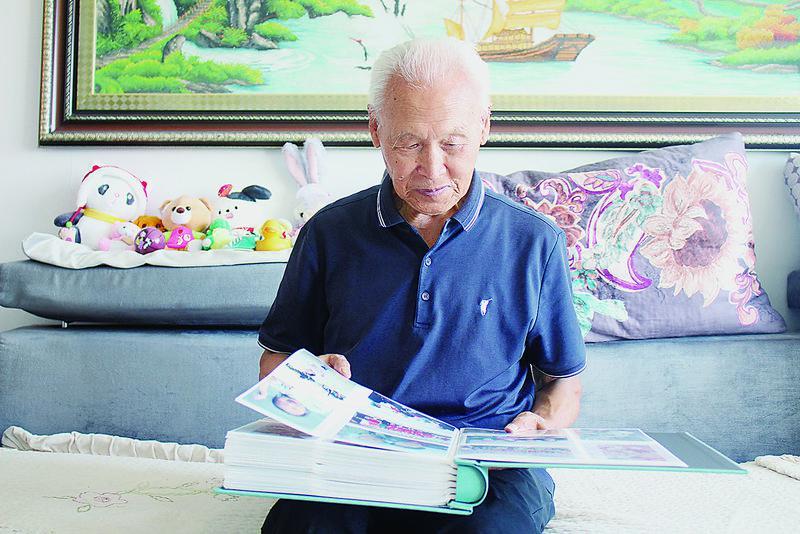

杨文有,原铁道兵第三师114团战士,地区统计局退休。

今年是大兴安岭开发建设60周年,也是我来到大兴安岭定居的第60年。1964年,我应征入伍,穿上军装成为一名铁道兵战士,怀着满腔的热情来到大兴安岭,我觉得这片土地是一片神奇的土地,是一片让人充满豪情和激情的土地,能亲身参与到大兴安岭开发建设中来,我倍感荣幸。我亲身参与了铁路的建设,见证了大兴安岭铁路从无到有、从有到优的发展过程,从单向运输木材到装运大兴安岭特产的列车驶出大山,拉运水泥、沙子、石灰的火车隆隆驶来,再到现在改造保温车、特种箱,全方位覆盖大兴安岭林区的鲜活物资运输;从最初的“慢火车”到现在的普通快车不断提速;这一系列铁路行业的变化,也是大兴安岭开发建设60周年发展历程的一个缩影。

作为大兴安岭开发建设的亲历者和见证者,我感到很骄傲、很自豪。六十年,对于一座城市来说,这是一个新的起点,我们要走的路还很长,要翻的山还很多,要实现的目标还很远,值此大兴安岭开发建设60周年之际,祝愿大兴安岭更加繁荣昌盛,基础设施不断完善,铁路事业蓬勃发展,继续一路向前……

胡秀云,十八站林业局园林绿化管理处副主任,曾荣获全国绿化奖章、龙江巾帼工匠、地区劳动模范、兴安“十大女杰”、兴安工匠等荣誉称号。

1992年,我大学毕业后回到家乡,投身于林区建设的大潮中。32年的光阴,我始终坚守在林草一线,见证了大兴安岭营林从最初苗圃的光板床,到如今育苗年生产能力高达2000万株的巨大飞跃;从一粒种子到成长为优质绿化造林苗的质的提升;从育苗人工作业到机械化智能化作业的成功转型,这一系列园林行业的变化,正是大兴安岭营林工作60周年发展的生动写照。

如今,育苗生产科技不断进步,设备更为先进,技术更加成熟,苗木质量更加优良,绿化景观更加靓丽,为造林绿化筑牢了坚实基础。

值此大兴安岭开发建设60周年之际,祝愿这片土地在未来的岁月里,继续秉持绿色发展理念,让生态文明建设更上一层楼,成为祖国北疆那颗璀璨夺目的明珠,谱写更加辉煌的篇章!

王修业,大兴安岭开发初期建设者,行署地方志办公室退休。

为响应国家开发大兴安岭的号召,1958年,我从山东老家来到大兴安岭,参与过筑路、伐木、开荒、种地、灭火、造林等工作,这些经历贯穿了我在大兴安岭的66年。

60年前,铁道兵们修建了792公里的铁路,124座桥梁,14座隧道,将大兴安岭与全国各地紧密相连。过去,大兴安岭几乎没有路,出行大多依靠步行。经过60年的开发建设,我们不仅有了铁路,还建起了机场。现在,来自祖国各地的人们可以乘坐飞机、火车、汽车来到大兴安岭旅游,欣赏这里的大好河山。住宿环境从最初的帐篷、“板夹泥”到现在的高楼大厦拔地而起。回想起刚开始参加会战的时候,我每个月挣60多块钱,要养活一家六七口人,那时候日子过得很难。现在退休多年,养老金年年增加,比过去翻了几十倍。现在我每周一到周五都会去地区老干部服务中心参加活动,看报纸、健身、和大家交流思想,这样的生活让我感到非常满足和幸福。希望大兴安岭的新一代建设者们能把这片林子经营好,把旅游事业发展好,把大森林保护好。每年多植树造林,让这片森林绿色永驻。

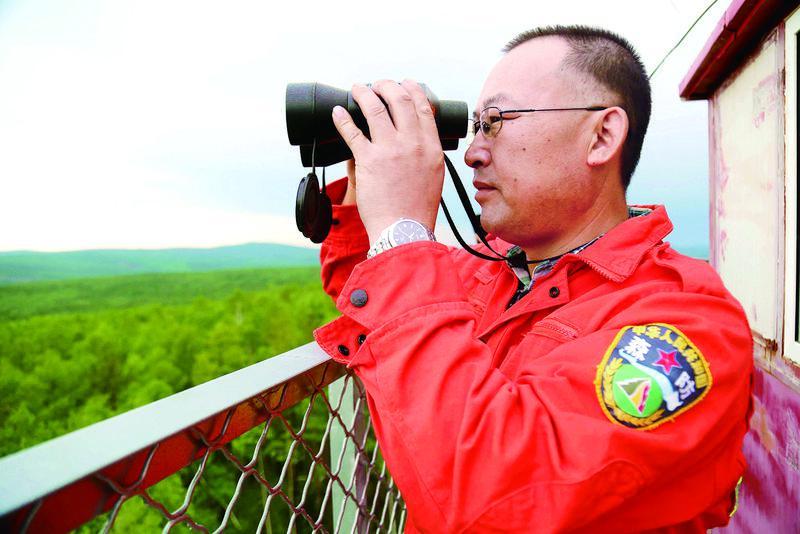

孙立森,阿木尔林业局优秀瞭望员 他以瞭望员工作生活为原型,写作出版长篇小说《雪岭》。

我是阿木尔林业局长山林场的一名防火瞭望员,至今从事这项工作已经23年。白驹过隙,岁月如梭,但对于一名瞭望员来说,23年的变化,却深深地烙印在我的心里。从砍伐树木到停伐种树,我见证了林区由木材生产到生态保护的变化。从最初上塔时住的塑料布搭的帐篷到铁皮房,再到今天的砖瓦房,居住环境变得更加舒适。尤其是去年,林业局给瞭望塔房四周建了铁栅栏,让我们在山林中的工作,得到了更加安全的保障。从最初的用电难到现在装置太阳能、电瓶,配备彩电、冰箱、电磁炉等生活用品,生活条件变得极为便利、舒适。而最让人惊喜的是林业局给瞭望塔上打了深水井,彻底地解决了吃水靠人背的大问题。这些瞭望塔上的改变,也是大兴安岭开发建设60周年变化的缩影。

今年恰逢大兴安岭开发建设60周年,回望六十年的风雨历程,大兴安岭从一片原始森林变成今天的北陲明珠,是无数林区人艰苦奋斗的成果。今天,作为一名护林人,我祝愿大兴安岭的明天更加美丽辉煌、蓬勃发展。而我作为其中的一员,也愿用执着和热爱守护着祖国北方的绿水青山!

关小云,黑龙江省级非遗传承人,省级百位“优秀民族民间文艺带头人”。

1958年,我出生在塔河县十八站鄂伦春族乡,这些年,我亲身经历了鄂伦春族下山定居以来的生活变化,看到了鄂伦春族人民从林海间岭上人家到新时代小康之家的完美蜕变。住房从撮罗子到砖瓦房,从手工制作桦树皮生活用具到现代化的用品,衣物从兽皮到棉麻丝织,鄂伦春族结束了山中狩猎、林间游牧的原始社会生活;医疗从靠萨满、教育靠口传到医院、学校等基础设施的不断完善,让鄂伦春族实现了从原始社会到社会主义社会的历史性跨越;出行方式从步行或骑马到乘坐火车、飞机走出大山,让鄂伦春族人民开阔了眼界,增长了见识;从单纯依靠单一林业生产到依托自身优势,传播鄂族文化,推动民俗旅游业不断发展,带动种养业、手工艺术品制造业、餐饮业等相关产业共同发展,让往昔兴安山林间的狩猎能手蜕变为今朝增收致富的创业达人。

鄂伦春族60载岁月变迁,也是大兴安岭开发建设60周年的发展变迁,感谢党和政府对我们的关怀和扶持,让我们的生活发生了翻天覆地的变化。值此大兴安岭开发建设60周年之际,祝愿这片多彩的土地蒸蒸日上,各族人民和谐共生,幸福安康,共绘美好未来。

刘妍,大兴安岭林业集团公司市场营销中心营销科科员、自媒体人,以“妍姐在东北”主播账号,在抖音、快手等平台发布作品大力宣传大美兴安,现拥有粉丝180余万人。

作为地地道道的大兴安岭人,我亲身经历了这片神奇土地的时代变迁与茁壮成长,有幸置身其中,让我深感肩上承载着记录岁月痕迹、传承历史记忆的神圣使命。于是,我拿起镜头,化身为故事的讲述者,与大家共赴一场关于大兴安岭的视听盛宴。在我的镜头下,大兴安岭展现出了独有的魅力。从淳朴的风土人情到森林防火人员无畏的坚守与付出,从产业发展的勃勃生机到旅游业的繁花似锦,每寸土地、每段历史、每份情感、每一帧画面,皆是我对这片土地深沉厚爱最真切的诠释。今年,我们迎来了大兴安岭开发建设60周年的辉煌时刻。站在新的历史起点上,我更加坚定了初心与使命,继续以镜头为眼,全力以赴地宣传我的家乡,让更多的人了解大兴安岭的过去与现在,感受它独特的魅力与无限可能。我相信,通过我们的共同努力,大兴安岭的明天定将更加美好,成为更多人追寻幸福与梦想的理想之地。

郭天阳,地区人民医院重症医学科医生,疫情期间毅然回到家乡,奋战在抗疫一线。

2015年我毕业于中国人民解放军海军军医大学临床医学专业,后接受美国职业医师教育。2020年疫情期间,我毅然回到家乡,成为地区人民医院的一名呼吸内科医生,奋战在抗击新型冠状病毒感染的最前线。我的外公是中国医科大学的毕业生,在大兴安岭开发初期积极响应国家号召,来到这里工作生活,扎根边疆。受家族医学传承的熏陶与老一辈无私奉献精神的激励,我怀揣着救死扶伤的崇高理想,立志将这份医学事业的薪火代代相传。

家乡,给了我们这些学成归来的学子以极大的关心和爱护,虽然家乡不能与大城市的生活条件相比,但是我在这里内心很踏实,单位把我们这些年轻人当作“手心里的宝”,为了我们的成长和进步搭建了广阔的平台,创造了许多提高专业技术本领的机遇。我在这里工作很有奔头,也努力在专业上有所建树,成为外公那样敬佑生命、甘于奉献、救死扶伤的医者。祝美丽的大兴安岭在我们这一代年轻人手中,绽放出更加璀璨的光芒。铸就辉煌展新貌,筑梦远航再出发!

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号