刘琪(左三)与红色文化考察小分队队员一起追寻抗联足迹。

□本报全媒体记者 任露露

“你想认识刘琪老师吗?很好辨认,如果你走在呼玛的大街上,看到一位身材敦实、光头造型、挎着大相机的人,那就是刘琪老师!”这是一名网友对老知青刘琪的描述。

1954年,刘琪出生于上海市,1970年作为上海知青到呼玛县金山公社察哈彦生产队插队落户,在这里工作生活了8年。2014年,刘琪退休后久居呼玛,是回到大山的“兴安人”,多年来,这名献了青春献“终身”的老知青,参与了呼玛博物馆和呼玛地情馆的筹建工作,不遗余力地为呼玛的文化、旅游建设发展贡献力量。

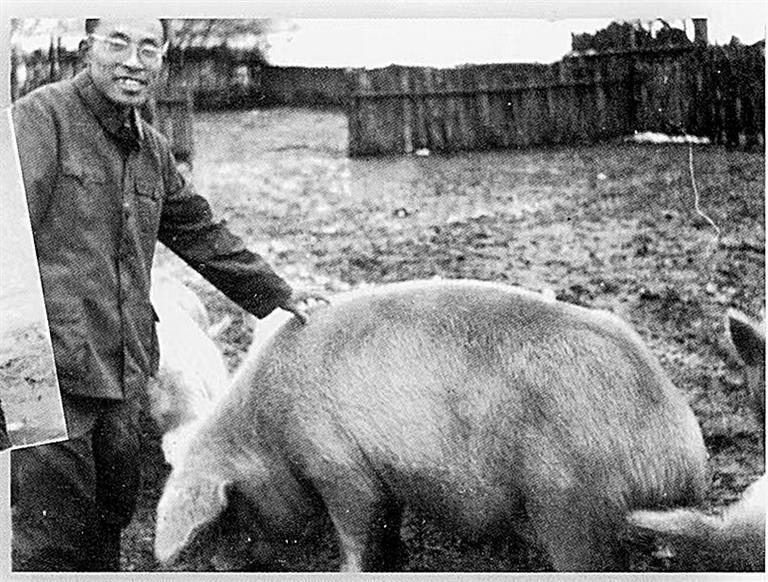

知青时期的刘琪是察哈彦大队的饲养员。

与书为伴,感恩知青岁月

刘琪喜欢读书,16岁的他去呼玛插队时,最重的行李箱里装的全是书。“真没想到,在这抬头就可看见苏军边防哨所的边境小村,成了我苦读圣贤的书斋。”因为有了刘琪和他的知青同伴带来的书,在遥远的小村落察哈彦,出现了这样感人的一幕——无论狂风大作还是雨雪交加,到了晚上,几乎每个宿舍都亮起了几盏用拖拉机柴油点的油灯,大家各自看书学习。知青领队也组织读书活动,一些知青还自发地组织起学习小组,讨论各种社会现象和学习中遇到的疑难问题。每每忆起当年岁月,刘琪说,现在想起,在那样的社会环境,在那样一个边远的地方,竟有如此的学习氛围,实属难得。经领导批准,刘琪还领了100多元钱在队里建图书馆。回上海探亲时,他选好书,和朋友一起背回队里,放到知青食堂新做的书柜中,再加上大家捐的书,一个有数百册书的图书馆就建成了。这不仅方便了知青阅读,也吸引了当地青年借书。

刘琪在生产队的主要工作是养猪,他还曾到哈尔滨附近的双城学习骟猪技术,既是猪倌,又是兽医。察哈彦大队边的水泡子四季都非常漂亮,最适合写生作画。刘琪放猪时就常在这片草地上看书看风景,累了就打个盹,仿佛置身世外桃源。多年后,他再回到察哈彦时,给这片泡子起名“梦湖”,经常回去看看。

1977年年末,高考恢复了。未接受过初中正规教育的刘琪,在上海复习了半年多参加了第二年的考试。1978年9月,他考入上海华东师范大学教育系,离开了大兴安岭。刘琪说:“从小学毕业到参加高考考入大学,从挣工分到拿师范生生活费,我不仅要感谢上天和命运给我的机会和运气,更应该感谢所有帮助过我的好心人,感谢呼玛察哈彦生产队的学习氛围,感谢那些给我智慧和力量的书,我能够梦想成真,大概是托了察哈彦这块宝地和黑龙江的福。”

大学时期的刘琪。

踏遍青山,用脚步追寻历史足迹

刘琪在华东师范大学先后获教育学学士学位和中国教育史硕士学位。1985年毕业后,刘琪留校任教,他从一名普通教师逐渐成长为华东师范大学古籍研究所教育古籍研究室副主任、助理研究员。1991年起,他在日本筑波大学自费留学,1997年获日本教育学硕士学位。2000年回国后,任上海华东师范大学教育科学学院教育信息网络中心副主任,副研究员。

刘琪一直没有忘记自己从大兴安岭离开时对老乡的承诺,他说以后一定常回来看望乡亲。他时常感叹:“我们在察哈彦度过了最难忘的青春岁月,那个黑龙江边的小村子对我们上海知青有恩啊!”2002年,他回来了,尽管已离开24载,但这里的山水依旧,乡亲们的热情依旧。2012年以后,他每年都会抽出时间,回到这个曾经改变他命运的地方。为建设他的第二故乡,他提交了旅游开发建议书,设计了旅游路线,为一些景点命名提出自己的建议,邀请上海知青和朋友到呼玛旅游,宣传呼玛文化。

由于有着丰富古籍研究和网络信息工作经验,退休后,刘琪利用自己的专业知识,开始着手整理呼玛民国档案、挖掘呼玛的历史。主持编著《雪域火种》,参与《边塞剿匪》的增补工作。通过采访抗联老战士、解放战争时期在呼玛工作的老兵和后代,翔实而生动地记录了东北抗联第三路军第三支队1941年12月至1942年2月在大兴安岭活动战斗和呼玛解放建政的史实,这为后人了解那段波澜壮阔的历史提供了宝贵的资料。

2024年2月28日是刘琪的生日,这一天对他来说有着特殊的意义。当日他成功考证确认了三支队在大兴安岭休整的宿营地—乌苏门宝吉金厂,实现了对三支队领导之一陈雷的夫人、抗联老战士李敏以及王明贵将军子女的承诺,完成了他们共同的心愿,对三支队在大兴安岭活动战斗的轨迹进行实地考察。

莽莽林海,都是一样的山,到底该怎么找?刘琪通过查找日本人的地图、历史资料记载、抗联战士手画的地图推算出具体位置,但好几次都没有找到这个地方。他又从金矿采集痕迹、水沟走向等各种细节来确认这个地方。刘琪说:“抗联三支队是冬天在大兴安岭休整和战斗的,我就一定要在冬天去实地考察,只有时间接近才能还原当时场景。”在冬天的寒风中,他踏着厚厚的积雪,一遍遍地在密林中寻找着……

2002年后,刘琪利用个人多年来拍摄的珍贵图片和视频,结合档案资料,全方位地宣传呼玛和大兴安岭的四季风光、深厚的历史底蕴。在他的努力下,曾经简写的“欧浦”得以恢复为“鸥浦”原地名,这一提案建议由呼玛县民政局接办上报并获得批准。他还积极参与《呼玛县政协志》《大兴安岭地区地名志》等书的审稿校对工作,以严谨细致的态度确保了志书的准确性和权威性。

为了深入探究古驿路的历史,刘琪实地考察,主持编著了《探秘最北古驿路》一书,这部著作是国家社会科学基金重大课题“清代驿站史研究”的阶段性成果,全面且生动地展示了嫩漠驿路的历史变迁,让人们更加深入地了解到大兴安岭地区丰富多元的历史文化。刘琪还积极参加呼玛县文学艺术发展促进工作小组,他精心撰写论文,参与编辑《呼玛史话》等书籍,还投身于大兴安岭地区和呼玛县一些单位组织编写的各书编审校对工作之中。他始终本着认真负责的态度,多次深入一线基层进行考察,不辞辛劳地多方查阅资料,只为求证史实,力求为呼玛县文史资料的搜集整理做到尽善尽美。

“做任何事情不要想着立竿见影,马上有很大的效果,努力去做,对得起自己就可以了,从事历史研究,很多事情要五年、甚至十年,才能搞清楚。”刘琪的研究既是基于个人的能力和兴趣,也是在义务履行一种责任,这样有意义的工作也得到了当地领导和周围人的帮助和支持。刘琪对记者说:“这可能是‘天命’吧,经过我的研究,发现我的祖母远祖可能是鲜卑族,我的身体里流淌着大兴安岭的血液。我就是呼玛人,就是大兴安岭的人。”

影像搭桥,为文旅增色添彩

刘琪的朋友圈非常活跃,有大兴安岭的四季风光、呼玛的乡村生活、菜市场的人间烟火气、开江跑冰排的盛况、鄂伦春民族文化,还有他精心编写的旅游线路攻略。刘琪还会在照片旁配上详细的文字说明,讲述每张照片背后的故事和呼玛的历史文化,在微信朋友圈、视频号、公众号上分享。通过他的作品,人们看到了呼玛的变迁和发展,也唤起了知青们曾在呼玛的青春记忆。他拍摄的作品成了一座桥梁,让更多人关注和了解大兴安岭的美丽。由于多年的努力和贡献,刘琪曾被聘为呼玛县文化旅游产业发展顾问、乡村旅游推荐官。他说:“我拍了很多照片,不只是要把风景拍得美,还要说清这个地方的历史、文化。让文旅宣传不只在表面,还要有人文味。”

刘琪经常陪同外来采访团和节目组深入呼玛县采访,为呼玛进行宣传推介。有人不禁提出疑问,为何选择一位上海人担任向导,而非当地人士?在接触过程中,大家逐渐感受到他对这片土地是如此的熟悉。刘琪的朋友张哲慧在游记中写道:“他的返乡行记,如果整理出来,将会是一本厚厚的呼玛文化发展史。最难能可贵的是,他在从事文化开发、摄影纪实的同时,能够放下老教授的架子,没有半点隐藏和私心,带着当地和周边的热心人一起分享自己的文化心灵之旅,带动他身边的新人成长。所以,我们都不称他为刘教授,而是亲切地叫他刘琪老师。”

刘琪告诉记者,他还有着更为深入的计划。他打算对民国时期呼玛的历史展开深度研究,尤其是要弄清楚当时农业的发展状况。他将依靠大量的档案资料,仔细梳理并整理出历史脉络,力求为后人呈现出一个更加完整、清晰的呼玛历史画卷。

拍摄兴安四季美景,发在公众号和朋友圈,推介兴安旅游,是刘琪生活的重要内容。

(照片均由本人提供)

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号