□本报全媒体记者 王语嫣

2023年9月6日,习近平总书记来到黑龙江大兴安岭地区考察,强调要守护好祖国北疆这道亮丽风景线,筑牢祖国北疆生态安全屏障。牢记总书记的嘱托,大兴安岭以更加坚定的决心和更加有力的措施,加强生态保护和建设。在总书记的关怀下,大兴安岭的生态建设得到了国家支持和社会的广泛关注,一系列生态保护和建设项目相继实施,为大兴安岭的可持续发展注入了强大动力。

2024年正值大兴安岭开发建设60周年,如今的大兴安岭山峦翠色欲滴,林海广袤无垠,已成为一片生机勃发的绿色宝地,呈现出繁荣昌盛之景。

广袤的森林资源不仅是大自然的馈赠,更是几代人艰苦奋斗的结晶。

回望60年前,大兴安岭的开发建设之路充满着艰辛与挑战,为了响应国家开发大兴安岭林区的号召,超过10万的铁道兵、林业职工、知青等投身到这片土地的建设中,用热血和汗水书写了一段段可歌可泣的历史。在那段峥嵘岁月中,无数开发者在高寒禁区拼搏奋斗、艰苦创业的事迹,如同一首首壮丽的诗篇,镌刻在大兴安岭的历史长河中。

1955年和1958年,黑龙江省对大兴安岭北坡组织过两次开发,虽然受到自然条件的限制,但凭借披荆斩棘的艰苦创业精神,在从塔河到塔源的路上建立了一些落脚点,为后来的大开发会战奠定了基础。

上世纪60年代初,国民经济发展进入新阶段,工业化进程加速,国家建设需要大量木材,而大兴安岭是当时尚未开发的面积最大、蓄积量最多的原始森林,其面积达800多万公顷,蓄积量7亿立方米,木材丰富,着实是一座“绿色宝库”。彼时,开发大兴安岭具有重要的战略意义和经济价值。

1964年2月,党中央、国务院批准了林业部和铁道兵联合提报的《开发大兴安岭林区的报告》,决定开发大兴安岭,同时成立开发大兴安岭会战指挥部,时任铁道兵副司令郭维城担任指挥(同年9月由铁道兵副司令何辉燕接任),林业部副部长张世军担任副指挥,林业部党组书记兼副部长罗玉川担任会战书记兼政委(兼任大兴安岭特区区长)。

当时党中央对此次开发非常重视,指出“开发大兴安岭林区,是发展国民经济的一项重要任务”,并要求“一定要站住脚,一定要取得全胜”,国务院几位副总理多次组织召开专门会议并作出重要(书面)指示,总理也提出“越采越多,越采越好,青山常在,永续利用”的方针。

根据当时中央的指示精神,大兴安岭林区会战任务总体轮廓是:建设11个林业公司,92个林场,林场下设生产队。

前期勘察

1964年春节,罗玉川与郭维城带领20多名技术人员,离京北上进入加格达奇,进行第一次勘查。

未开发的大兴安岭被视为人迹罕至的“高寒禁区”,每年冰冻期长达8个月,年平均气温零下40摄氏度,最低气温将近零下60摄氏度,3月仍银装素裹、寒气袭人。罗玉川、郭维城一行人均身穿布棉衣,头戴棉帽子,脚蹬大头鞋,打着绑腿,与老工人无异。他们白天在雪原奔波踏查,夜晚伏案规划。此前,他们就为大兴安岭林区的开发建设做了多方面的筹备工作,当下的勘察规划可谓是厚积薄发之程。

5月,罗玉川再次带队北上勘察,开展常规工作的同时,根据地理环境确定了松树林、翠峰、绿水、古源等火车站名,又根据历史事件将库楚沟等站命名为“壮志”“新天”。

“我们是来开发大兴安岭的,是来创业的。”郭维城曾说道。他与罗玉川等领导干部率队伍奔赴边疆,凭借在战争年代出生入死的经历,拿出“向林海进军”“老死兴安岭,马革裹尸还”的精神,住帐篷、睡小杆床,以红高粱为食,饮“三省汤”度日,他们搭建简易办公室,以身作则贯彻勤俭方针。这些举动如星星之火,点燃了众人艰苦创业的热情。勘察队沿嫩林铁路线向北挺进,一座座林业局、林场、贮木场、铁路公路网络的蓝图逐渐清晰,逐渐为大兴安岭的开发建设积蓄起源源不断的强大力量。

开发会战初期

开发大兴安岭有两个挑战人类极限的困难,一是寒冷,二是食物匮乏。几位会战指挥牢记中央和周总理“一定要站住脚,一定要取得全胜”“千万不能冻死人、冻伤人”等指示,为打赢这场硬仗做准备。

结合中央指示及前期勘查调研的结果,指挥部确定了会战在打法上,以铁路、公路为主体,抚育森林为根本,并以此为前提开发建设林业公司。

郭维城、何辉燕主抓铁路、公路、车站等基础设施修建。(1964年9月,郭维城调任西南铁路修建的副总指挥,由铁道兵参谋长何辉燕接任其大兴安岭会战指挥部指挥一职。)

罗玉川主抓会战指挥部、林业局的机构建设,加强特区政府建设,配齐配好干部,为会战奠定了组织基础,同时协调中央各部委寻求支援和支持;

张世军主抓保护、培育和发展森林资源,并开展林业科研、教育以及干部培训工作。

由于会战地点大部分地区是无人区,零星分布着鄂伦春猎户的居民点,开发困难重重,10万人的基本吃住都十分困难。因此,抓好后勤保障、奠定物质基础成为当时的要务。

会战领导坚持与战士职工“同吃同住同工作同学习同商量事情”的五同原则,要求领导干部“五带头”(带头学习毛著、带头艰苦奋斗、带头克服困难、带头勤俭节约、带头遵守制度),极大地鼓舞了会战的士气,会战人员想方设法克服了很多困难:

在遮天蔽日的原始森林中,前期开路只能用斧头砍出人行道,车辆无法开进就肩背人挑,搬运粮食和物资。经过4个多月的奋战,硬是在300多公里的原始森林里和人烟稀少的草原上安营扎寨,搭起3500多顶帐篷,抢建起12万平方米的临时房屋。

在没有取暖设备、生火基本无效的极寒情况下,战士们创造出“地火龙”解决了室内取暖难题;突击抢修220公里的运输便道,抢运和储备了3个多月的主副食品,还在铁路沿线开辟了几个农场,种植蔬菜和小麦,全体会战人业余时间都到农场劳动,避免了长期吃冻菜、干菜缺乏维生素而导致的夜盲症等各种疾病……一系列行之有效的举措,解决了会战最重要的基础温饱问题,使开发者们在高寒禁区稳稳地站住了脚,加快了林区开发建设的步伐。

至1964年底,由于组织得当,先遣部队安排有序,铁道兵三个师全部进入管区,并利用冬季抢修简易便道,抢运生活和生产物资,积极开展冬储,同时开通了通信电话线路,为后续的施工生产做足准备。

至此,来自五湖四海的10万会战大军战斗在深山密林里站住了脚,除8万铁道兵外,2万职工来自全国160多个单位和地区,均年轻力壮,专业和政治素养较高,调进前后都经过一段时间的学习。

中央及各方支援

会战初期,中央增拨2000万专款支持;大兴安岭地跨内蒙古、黑龙江两省,这两省提供了大力支持和保证;会战中,除铁道部、林业部、东北林业局等主力单位外,还得到了粮食部、商业部、邮电部等部委的及时支援和关怀;齐齐哈尔市、呼伦贝尔盟和鄂伦春自治旗都争先做会战的后盾,在人力、物力和工作上给予全力支援。

全面会战时期

1965年,会战指挥部的建设图纸上,圈圈点点犹如希望的火种,特区政府、林业系统、铁道兵的分会战如火如荼,全面开展:

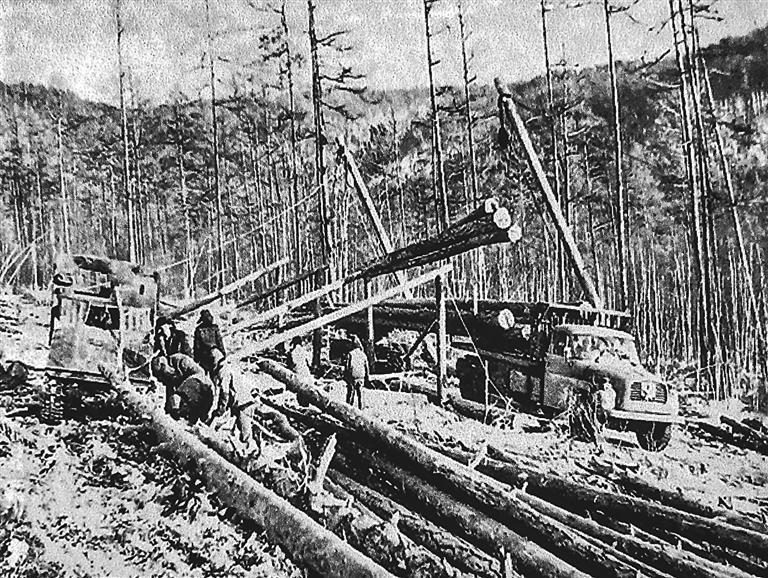

林业方面组织了“集中力量建设松岭林业公司”的会战,前后调动包括各单位在内的7000多人,铁道兵的一个团修建了115公里的防火公路;古源65公里的运材公路,由新林、塔河两个林业公司来承担,松岭负责自建公司自修13公里公路。松岭林业公司建设全面铺开后,新林、塔河也进行了筹建,大铁路向纵深地带伸延,整个大兴安岭一派繁忙景象。

特区政府所在地的加格达奇区域,进行了与百姓生活息息相关的基本建设大会战,修建道路、百货、邮电、旅社、楼房,兴办学校、医院、书店,组织了各行业的手工生产合作社和服务修理行业,特别是大力发展了农业生产,建立了白桦、河南两个农场,接收了大庆(安达市)迁移来的500多户菜农。

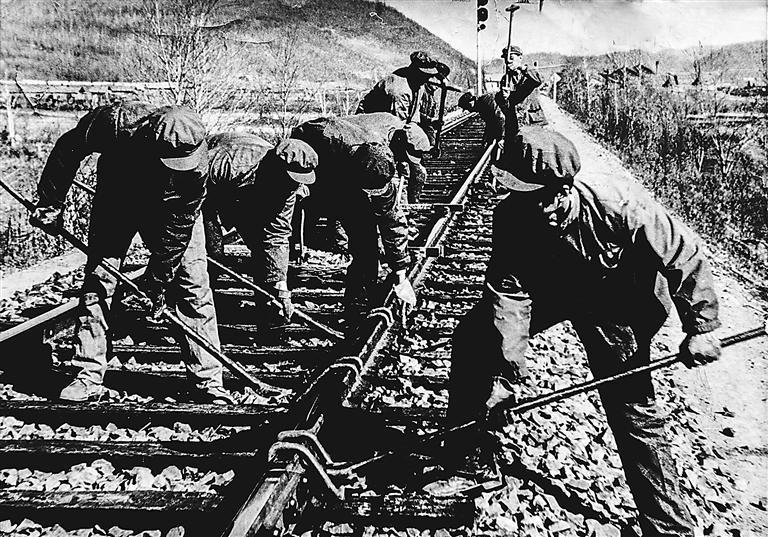

铁道兵以修建铁路为主体进行了会战,何辉燕接替郭维城担任会战指挥后,在大兴安岭地区扎根奋斗了10多年,直至700多公里铁路全部通车。他率领铁道兵战士们以“热血横扫漫天雪、汗水化透千层冰”的苦战精神在大兴安岭的莽莽林海中开辟出一条条钢铁通道。钢铁大道恰似强劲的脉搏,承载着建设的使命,一路延伸,如血液般流淌进大兴安岭的森林腹地。

1967年,一期铁路400多公里通车,其余300多公里铁路于1972年通车。在那个开发建设的激情岁月里,列车呼啸着带来希望与活力,让这片八万里群山逐渐被开发、被点亮……

在大兴安岭的建设征程中,还有曹发庆、常孟久、张春玉、张克福、徐荣翠等杰出人物。他们如璀璨星辰,为大兴安岭的开发建设贡献着全部力量。他们的故事激励着后人,其精神在这片土地上熠熠生辉——凛冽寒风中,他们砥砺前行,皑皑白雪间,他们默默耕耘。每一个艰难前行的脚步,每一滴挥洒而下的汗水,每一个挑灯奋战的夜晚,共同组成了大兴安岭开发建设漫长而艰苦的过程,其发展历程宛如一幅波澜壮阔的画卷,徐徐展开,每个时期都承载着独特的使命和故事……

1984年,开发20年后的大兴安岭已经发生了翻天覆地的变化,当年的开发者们不仅站住了脚,百姓也在此安居乐业。几位开发会战指挥再度相聚,深情回忆会战时的意气风发、热血沸腾,并纷纷挥笔写下对这片林海的思念。此时罗玉川已从部长职位退休,担任中央顾问委员会委员,他仍心系大兴安岭,曾连续20多天乘坐直升机考察整个林区,在看到林木更新有序,未因过度采伐而出现沙化后,深感欣慰。他于1986年视察东北林区时再次来到加格达奇,彼时加格达奇已成为一座拥有十几万人口的现代化林区新城市,马路、高楼、机关、学校、商店、医院、公园等设施一应俱全,他欣喜之余提笔写下“兴安兴安,既兴且安,又兴又安,永远兴安。时代之光,永照大兴安岭人”。

新时期新作为

2024年,时值大兴安岭开发60载!六十年继往开来,莽莽林海依旧波澜壮阔,续写辉煌。

在新时代的大兴安岭,生态保护被提到了前所未有的高度。各级政府和林业部门加大了对森林资源的保护力度。同时,积极推进生态修复工程,通过植树造林、封山育林等措施,不断扩大森林面积,提高森林质量。禁伐十载岁月,修复十度春秋,良种培育不辍,造林护林同行。如今的大兴安岭,森林覆盖率持续提高,生态环境极大改善,成为了名副其实的“绿色宝库”。

旅游业也在新时代焕发出新的活力。大兴安岭凭借其独特的自然风光和丰富的生态资源“引爆”旅游市场,吸引了越来越多的游客。森林旅游、冰雪旅游、民俗旅游等多种形式的旅游产业蓬勃发展,基础设施不断完善,服务质量不断提升。游客们在此可以领略原始森林的神秘与壮美,体验冰雪世界的奇幻与浪漫,感受少数民族的淳朴与热情。在带动当地经济增长的同时,也为地区的生态保护提供了新的动力。

林下经济成为大兴安岭经济发展的新亮点。利用丰富的森林资源,大力发展林下种植、养殖、采集等产业,培育了一批具有地方特色的林下经济品牌。蓝莓、黑木耳、榛子等林下产品深受市场欢迎,为当地百姓带来了经济收入。同时,积极推进林业产业转型升级,发展木材精深加工、森林食品加工、生物医药等产业,提高了林业产业的附加值,实现了林业经济的可持续发展。

如今的大兴安岭,森林资源得到有效保护,生态环境日益改善,旅游业蓬勃发展,人民生活水平不断提高。回首往昔,那一段段奋斗的历程,那一幅幅拼搏的画面,收获的不仅是物质的丰盈和环境的改善,更凝聚了坚韧不拔、艰苦奋斗、开拓创新的优秀精神品质。这一切成果,离不开像罗玉川、郭维城、何辉燕、张世军等前辈们的无私奉献,也离不开像曹发庆、常孟久、张春玉这样的铁道兵、林业职工、知青的付出。

奋斗岂有终点,征途依旧灿烂。站在新时代的风口,大兴安岭牢固树立和践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的理念,坚守生态优先原则,全力将生态优势转化为经济优势。牢记习近平总书记嘱托,奋进奋发,坚持造林与护林并重、林下经济和旅游业两业并举,坚定不移地踏上绿色发展征途,实现经济与生态的完美双赢,让大兴安岭成为绿色发展的卓越典范,为子孙后代留下天蓝、地绿、水净的“绿色银行”,挥墨书写新时代生态文明建设的璀璨华章!

记者手记

六十载奋斗华章 数不尽兴安情长

身为土生土长的兴安儿女,每当我踏入这片苍茫而又充满生机的翠海林间,心中便涌起无尽的感慨。60年的开发建设之路,似一条雄浑的历史长河在脚下延展。

大兴安岭从60年前的艰难开发会战,到如今的生态与经济共荣,其巨变令人动容。沿着先辈们奋斗的足迹探寻过往,往昔的艰辛如同一幅幅震撼人心的画面浮现眼前,却又瞬间化作今朝这满目葱茏,直击灵魂深处。在我查阅资料、采访后人时,便是对这片生于斯、长于斯的家乡一次深情回望,前辈们的坚毅与无畏是一场触动心灵的庄重洗礼。那段可歌可泣的历史,从未被兴安儿女淡忘,这片土地的故事,这抹绿色的崛起,将继续由我们讲述给未来。

芍药花开。

铁道兵修铁路。

采伐现场。

油菜花海吸引游客驻足打卡。

(此版文字参考了罗玉川《向打开绿色宝库的人们致敬--关于开发大兴安岭林区的回顾》、郭维城《向林海进军》、何辉燕《通向绿色宝库的路》等亲笔文章,部分开发会战亲历者的记录,以及大兴安岭退休党史研究员侯万霞整理撰写的文章、资料,用以纪念开发建设祖国北疆林海雪原的60年岁月。本版图片均为资料片)

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号