□文/摄 刘扬

在大兴安岭森林深处,有一群保卫绿色生态屏障的“侦察兵”,用自己的默默坚守书写着守护绿水青山的誓言,他们就是森林防火瞭望员,59岁的丛波是这支队伍中的一员。森防瞭望员是“守护大森林的哨兵”,除了每天十几个小时不间断地瞭望和传递数百条、甚至上千条信息,他们面临的最大考验,还是常人难以忍受的艰苦环境。

当瞭望员的10多年间,丛波见证了从条件艰苦到科技护林工作环境极大改善的沧桑巨变。作为松岭林业局的森林防火前哨兵,他不仅是方圆20公里绿色屏障的守护者,更是森林防火工作不断飞跃的见证者。

风雪征程:与自然抗争的岁月

每年一到春秋两季森林防火期,丛波就会背起行囊,赶赴深山,攀登上塔,开启漫长而孤独的塔上瞭望生活。说起第一次上塔时的经历,丛波仍心有余悸:“一开始上塔我都不敢往下看,感觉塔楼要倒了似的,吓得不敢动弹,出去瞭望时,得紧贴着塔楼子,都不敢往边上站。”

从公路边到丛波工作的瞭望塔,要在山林中穿行8公里,春防时期积雪还未融化,车辆无法前进,所有生活和工作物资都要靠人力背进去。这时的深山区里积雪都有半人深,丛波背着物资一步一步在雪窝里蹚着,记忆最深的一次,他在齐腰深的雪地跋涉了8个小时才到达塔房,“累得连说话的劲儿都没有了”。如今,这条“生命线”已变成平坦的防火应急通道。林业局投资建设了这条“生命线”,补给车在40分钟内就能将物资送达。

塔上的生活更为艰辛。初春和深秋季节,即便是穿上厚厚的棉衣,也难以抵御山风的侵袭。地面上三四级的风,在24米高的塔上能达到七八级,以前早上带到塔上的馒头,到中午就冻得咬不动,开水转眼就变成了凉水。一旦发生火情,丛波三五天甚至半个月不能下塔,晚上就躺在冷板铺上。在瞭望塔工作,夏天塔房如蒸笼,秋天温差极大,“塔下穿薄衣,塔上裹棉衣”成为常态。为了兑现对大山的诺言,丛波这个七尺男儿,在“小瞭望塔”里演绎着保家护林的“大梦想”。如今集团公司和林业局每年都出台措施改善瞭望员的工作环境,对塔房进行整体维修,在塔上加装塑钢窗、风扇等保温防暑设备,配备了保温水壶,各方面条件已改善许多。

甘泉之路:从背水岁月到现代保障

丛波最难忘的是取水的艰辛,每每回忆起都是感慨万千。每次上山都要储存够半个月吃的粮食、土豆、干菜和咸菜,至于吃水要到5公里外的泉眼背水,崎岖陡峭的山路,空手走都吃力,他每次背着20公斤重的一桶水,往返要三四个小时。“为了省水,连粥和面条都舍不得吃。”早春晚秋时只能化雪水,一吃就是一个多月。夏季房前摆满盛水工具,接取雨水,补充生活用水。2021年秋天,当第一批储水罐运抵塔房,这段背水历史才画上句号。瞭望员们摸着锃亮的不锈钢罐体,共同告别过去艰苦的时代。

与森林为伴,危险常随。这些年来,丛波经历的险情数不胜数。他记得最险的一次,是在一个春天的晚上,背水回来的丛波,忽然感到身后有东西跟着自己,回头一看,只见三只黑熊正一字排开,虎视眈眈地看着他。慌乱中,丛波捡起一根树枝,与黑熊对视起来,一边挥舞着,一边往后退,等回到塔上时,他的冷汗已经浸透了衣服,人也瘫软在地。如今,林场为瞭望塔配备了蛇药、驱蛇粉、驱兽器等防护装备,安全有了更多保障。

专业淬炼:从新手到“瞭望专家”

初次登塔时,丛波第一次手持对讲机,听着里面传来的呼叫声,好半天才颤抖地说出“收到”,还憋出了一头汗。为了克服紧张,他每天拿着对讲机反复练习呼叫应答。如今在执行任务时,他已熟练做到了声音冷静、语言简练、信息传递准确、传达命令果断,成为了业务骨干。十余年坚守,丛波锻炼出“两专”技能:一专是登塔快,几十米高的瞭望塔,他只需要5分钟就可以攀爬到岗;二专是判断准,作为瞭望员,如何精准地判断山火,他心中已经有了一套秘诀,哪些是森林火灾,哪些是生产用火,凭借经验准确地作出判断。这背后,是对周边地形的烂熟于心,是经验的不断积累。

薪火相传:守护绿色的永恒使命

青山不老,岁月悠悠。随着又一批老瞭望员陆续退休,年轻人被不断补充到瞭望员队伍中,面对相伴多年的“舞台”,培养新人成为重要的责任,也正是丛波现在要做好的事情。“希望瞭望员精神一代一代地传承下去,大家共同守护好这片大森林,让天更蓝、山更青、树更绿。”丛波说。

看得见林海边际的晨光熹微,看不见城市里的万家灯火,24米的高塔见证了丛波十余年漫长孤独的坚守。当我们享受岁月静好,请记住这群在云端守望者——他们以专业和坚守,在莽莽林海间书写着守护绿色家园的动人篇章。

丛波握着望远镜专注地观测森林,不放过任何一处细微的变化。

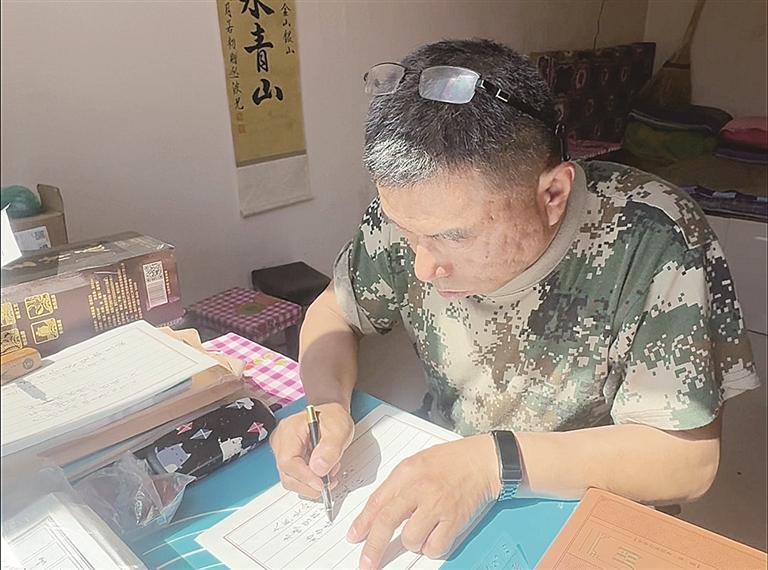

闲暇时练练书法,成为丛波塔上孤独时光的乐趣。

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号