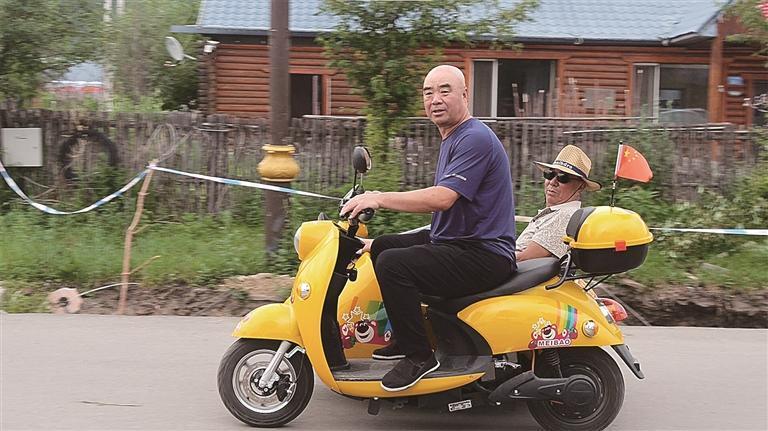

游客骑上电动摩托沿江缓行,静静地感受着江风与自由。

□文/摄 本报全媒体记者 李佳宁 赵保江

这个盛夏,记者来到中国版图最北端的原始村落——北红村,享受了一段边境线上的慢生活。这里以俄罗斯风情的木刻楞房屋、蜿蜒的黑龙江水和漫山白桦林,编织出一张温柔的网,让匆匆过客不由自主地慢下脚步,不为打卡,只为在慢节奏中遇见澄澈的自己。

早上,村里的游客三三两两漫步在静谧的街巷,走走停停,在这个具有俄罗斯风情的村落,随处可见大大小小、造型各异、憨态可掬的俄罗斯套娃,即使是老年人也忍不住走上前去和套娃拍个照、比个耶,那份深藏的童心仿佛被轻轻唤醒。

上午十点,江堤被阳光晒得微暖。石阶上,一位背包客轻轻放下帆布袋,席地而坐,把相机支在脚边,人们到了北红村就是这样,先深呼吸,再歇歇脚,一路行程会更加从容美好。

晌午,主街的烧烤摊飘起炊烟时,慢生活的真谛在油脂的轻响中氤氲开。店主马叔翻动着“大油边”,火星在铁网上跃动。“急火锁不住香”,他笑着对等待的食客解释。这句话成了北红村的隐喻——天津来的周先生举着啤酒等了半小时,却觉得“看肉串从粉红变成金黄的过程,比吃本身更让人回味”。

午后,63岁的李先生和同伴租了电动摩托,沿江缓行。这条通往瞭望塔的砂石路,被车轮碾出细碎的声响。“80元骑两小时,比年轻时追姑娘还惬意自在!”登上沿江观景木塔,一家三口的望远镜追逐着江对岸的落叶松林。驻村工作队员曹璐说,北红村今年计划新增一处可停20台房车的集装箱房车营地,“要让游客真正把家安在风景里”。

北红村更慢的时光藏在下午茶里。街角的咖啡店把折叠桌和躺椅搬到凉亭下,游人半倚藤椅,几杯手冲咖啡、一壶淡茶、几片烤列巴,有人翻着旅行笔记勾勾画画,有人静静凝望着江对岸林线起伏——桌面上的咖啡温度一点点下降,却无人着急续杯。

入夜,当江面泛起碎银般的月光,北红村的夜晚才真正苏醒。酒吧老板富志国做起了免费生意,任由游客来到酒吧自由弹唱,“咱就花点电费,游客满意就好!”酒吧对面的空地上,两位骑摩托晚归的自驾游老人支起了帐篷,枕着歌声入眠。

在这个小村庄里,慢生活不是营销口号,而是融在骨子里的习惯。当都市人在计时抢购网红奶茶时,北红村的列巴需要慢发酵,黑龙江的鱼要文火炖煮,北红村的慢,是把日子熬成蜜的朴素艺术,更是数字时代最奢侈的抵达。

街角的咖啡店里,游客享受着惬意的休闲时光。

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号