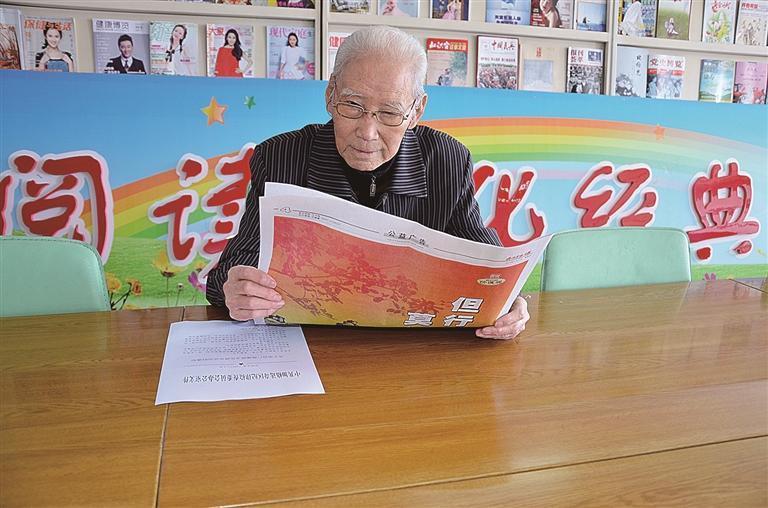

退休后的罗万春一直保持着每天读书看报的好习惯。

□本报全媒体记者 陶然

1947年的夏日,热浪裹挟着毕业礼堂的蝉鸣。毕业式上招兵动员的话语如同一簇火苗,点燃了17岁少年罗万春的心。三天后,罗万春挺立在应征队伍里,年轻的脊梁在阳光下挺直,眼中闪烁着不容动摇的坚定。“踏上列车时,我攥着衣角暗下决心,这一去,决不回头。”几十载光阴已过,再回首时,老人的声音带着岁月沉淀的沧桑,却依然清晰有力,“我去了东北民主联军总卫生部所属的东北药科专门学校学习,正是在那里打下的根基,奠定了我往后一生的方向。”

谁能料到,这个热血少年,从此将“守护”二字镌刻进了自己的一生。95岁的罗万春,掌心已布满粗糙的纹路,但17岁时那份无畏的热忱,至今仍在血脉里滚烫奔腾。

1950年,寒风刺骨,抗美援朝的号角骤然吹响。罗万春所在的东北军区卫生部,成为前线生命的“补给线”。“所有入朝队伍的药品器材,都由我们供应。”他抬起手,仿佛重现着当年的忙碌,“部队源源不断向前奔赴,我们日夜不息地备货,实在累极了,趴在药箱上就能睡过去,一天能睡三四个小时都已是奢侈。”

最揪心的时刻是向前线运送物资。“敌机在头顶盘旋俯冲,随时可能投下炸弹。”他始终记得那些连轴转、惊心动魄的日夜,“起初没经验,药品和器材分开装运,一遭轰炸,整车的绷带瞬间没了踪影,前线的战士们只能用布条裹伤口。”说到这里,他的声音低沉下去,满是心疼,“后来我们摸索出办法,每辆车都混装药品和器械,这样哪怕车辆部分被损毁,剩下的也能拼凑出一套救命的家当。”

硝烟渐渐散去,这位在战火中淬炼成长的战士,又将走向何方?1958年,罗万春转业到齐齐哈尔铁路局中心医院任药剂师,本以为会在嫩江平原安稳度过余生,可命运的指针在1969年再次转向。

“我父亲被派去支援新线,揣着一张调令就出发了。”女儿罗晓燕坐在一旁,说起父亲,眼里闪烁着敬佩的光芒,“他说‘国家需要人去建设、去修路,我懂药剂,去了能派上用场’,这一去,就把根深深扎在了这片林海。”

罗万春离休前任大兴安岭地区第二人民医院药剂科主任,离休后,他曾经营过一家药店,收入颇为可观,但为了把全部精力投入到服务社区、用专业技能帮助更多人上,他毅然转让了药店,“钱够花就行,能多帮几个人减轻痛苦,比啥都强。”

大兴安岭的冬天,零下三四十摄氏度是常态,昼夜温差大,心脑血管病成了悬在居民头顶的健康威胁。罗万春拿出当年在前线记药品账的细致劲儿,把晦涩的药理知识熬成通俗易懂的家常话,在社区办起了讲座。“阿司匹林不能空腹吃”“冬天起床要‘慢三步’”,他站在讲台上,背有些驼了,但声音依旧清亮。他义务开设了《家庭教育指南》《家庭保健》《科学健身》等多门课程,自费订阅了满满一书架的报刊,把党的政策、健康知识都揉进和居民拉家常的话语里,“咱林区人实在,就得说实在话,做实在事。”

他的书桌永远堆着写满字的笔记本,红笔圈出的重点,蓝笔标注的案例,密密麻麻的,像一片知识的林海。在他家中,这些年写下的学习心得和资料,能装满半个书柜。“活到老学到老嘛。”罗万春笑着摩挲着笔记本边缘,“年轻时管药材,那可是半分差错都出不得的。后来想,不如一笔一笔记下来才稳妥,这记笔记的习惯,就这么跟着我几十年了。”他带着社区科普大学的居民读报、讨论,深入浅出地讲解;走进加格达奇的中小学,看着孩子们眼里闪烁的光芒,他就像看到了当年那个决心投笔从戎的自己。

曙光社区再就业培训基地的“药剂班”里,他更是倾囊相授。从药材辨识到剂量换算,从药理知识到职业道德,他手把手教,逐字逐句讲,常常一站就是一下午。“药是救命的东西,差之毫厘,谬以千里。”他总在课堂上这样叮嘱学员。如今,加区各大药店里,数十名由他培养的医药商品购销员,正像当年的他一样,认真地为每一位顾客服务。

2013年,他牵头创办了卫东社区正大艺术团,带着老街坊们排练《喜看加区教育大发展》《同心共筑中国梦》等节目,歌词里满是林区的变迁,舞步中饱含着对生活的热望。“让大家伙儿在快乐中学习知识最好了。”他笑着说。

大兴安岭的风,吹白了他的头发,却吹不灭他眼里的光。就像那些年他在前线守护的药品,在林区播撒的知识,如今都长成了这片土地上最坚韧的根——深深扎在兴安岭的泥土里,也深深扎在每个被他温暖过的人心里。

这份扎根的坚守与默默的奉献,从未因岁月流转而褪色,也让他的事迹被更多人铭记。黑龙江省关工委授予其“全省关心下一代工作先进个人标兵”,省委组织部授予“全省离退休干部先进个人”,地区文明委授予“第五届全区道德模范”,地委宣传部授予“十佳文艺工作者”……一项项荣誉的背后,于他而言,更像是对初心的见证。

从1969年踏上这片林海,罗万春的脚印早已和兴安岭的冻土融为一体。他见过最早的采伐队艰苦劳作,也见过新时代的林区人用手机直播卖山货;他用药品守护过建设者的健康,也用知识照亮过孩子们的眼睛。九旬高龄的他,依然时刻关注着大兴安岭的发展变化。

今年夏天,罗万春做出的一个决定,让全家人肃然起敬——他将自己逐字手抄的抗美援朝历史文献,郑重捐赠给了加区卫东街道北秀社区。多年来,老人广泛寻访搜集资料,一次次拜访当年的战友,在浩如烟海的历史档案中细细查阅,然后一笔一画、郑重其事地抄录下那些珍贵的历史片段。历经寒暑,凝聚心血的十余本字迹工整、内容丰富的手抄文献终于成形。“这些纸页上的字,浸染着战友的鲜血与生命。”把文献交到社区工作人员手上时,老人的声音带着岁月沉淀的厚重,每一个字都格外郑重,“这是历史的见证,是无数志愿军战士用生命和鲜血换来的。我把它们捐出来,就是想让更多人知道抗美援朝的伟大历史,好好珍惜现在这来之不易的和平生活。”

卫东街道北秀社区党支部书记赵永斌提起老人,语气里满是敬意:“罗大爷一直特别支持我们的工作,还记得他拄着拐杖来社区讲授党课的样子,一讲就是两个小时。他给党员上党课时尤为投入,讲到激动处会忍不住攥紧拳头,那些亲身经历的故事比书本里的文字更能打动人。他来社区给大家讲历史、上党课的影像,我们都好好留存着,那是最生动的教材。”记者忽然想起罗晓燕的话:“我父亲这一生,从硝烟里来,往林海中去,就像兴安岭的樟子松,扎下根,就再也没挪过窝。”从少年参军到暮年奉献,罗万春用一生诠释着:所谓英雄,不过是把“国家需要”四个字,深深融入生命的每一寸光阴。

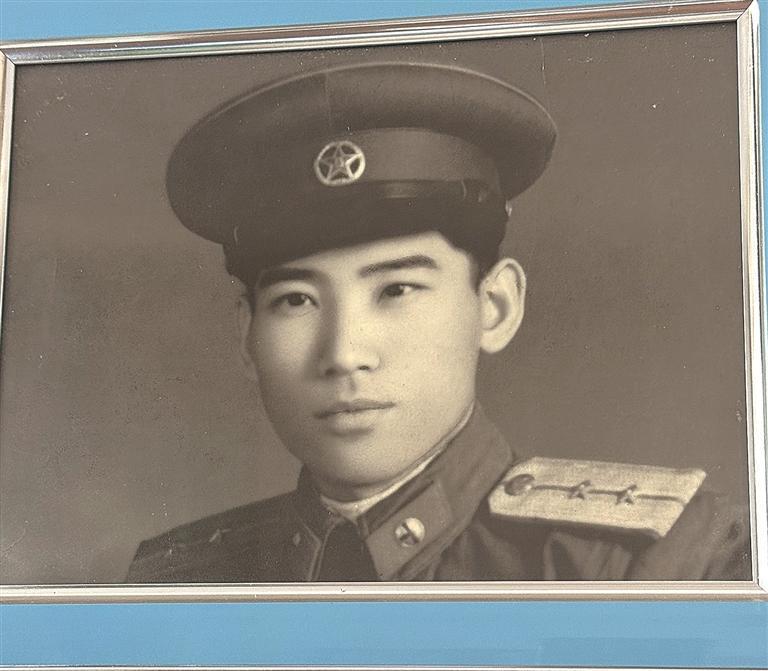

年轻时的罗万春。(该图由本人提供)

罗万春向记者讲述奖章背后的故事。 (本文配图除署名外均由本报全媒体记者 史泰龙摄)

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号