内容简介

本书以沈从文开创中国古代服饰史研究为起点,回溯了他关于服饰研究的最初探索,以及其两位助手筚路蓝缕,克服种种困难,传承沈先生服饰研究的未竟事业,开辟了纺织考古和文物修复新领域的成长历程。

书中展现了纺织考古工作者亲历重要考古现场的挖掘、保护过程,再现江西靖安东周大墓、湖南长沙马王堆汉墓、陕西法门寺唐塔地宫、新疆尼雅贵族墓地等多地考古现场。他们的考古工作不断丰富着服饰文化研究的客观资料,逐渐形成了较为完整的中国历代服饰文物的实物链,为中国古代服饰文化研究提供了重要的佐证。

五千年华服故事里的纺织文化

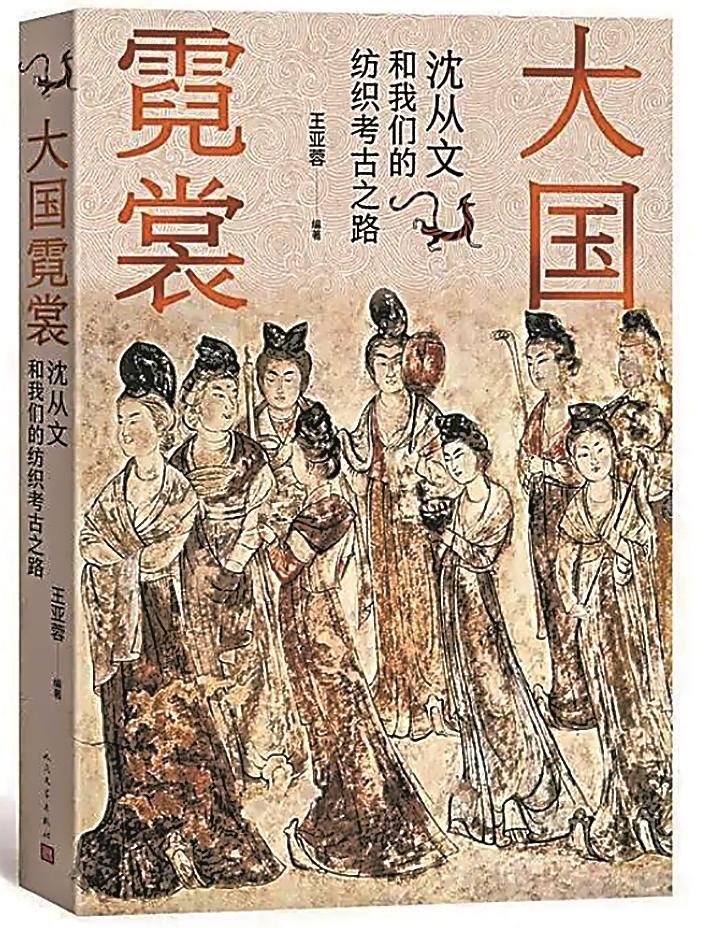

——读《大国霓裳:沈从文和我们的纺织考古之路》

□刘昌宇

中国是服饰大国,华夏民族绚丽多姿的霓裳向来让无数人为之倾倒。中国社会科学院考古研究所特聘研究员、纺织考古学科学术带头人王亚蓉所著的《大国霓裳:沈从文和我们的纺织考古之路》,从文物与考古的视角,探讨了中国古代服饰的演进历程,呈现出中国纺织考古崭新的姿容。

说起沈从文,大家都知道他是中国乡土文学的代表性作家。但他的中国古代服饰研究开创者身份却少有人知。本书作者王亚蓉,曾作为沈从文治学上的助手,在纺织考古学上颇有心得。当年,王亚蓉在沈从文的带领下,一同投入到古代服饰研究领域,在取得丰硕成果的同时,还在文物修复方面开辟了新的路径。王亚蓉的新书既回溯了沈从文在服饰研究上所展开的最初探索,又以一个考古人的身份,分享了作者亲历的一些重要考古现场,对文物特别是纺织考古文物,进行抢救性发掘与保护的全过程,从而为中国古代服饰文化的研究,提供了生动的图鉴。这些重要的考古现场主要有:江西靖安东周大墓、湖南长沙马王堆汉墓、陕西法门寺唐塔地宫、新疆尼雅贵族墓地等。书中,王亚蓉本着求真务实的科学态度,从考古实物出发,再结合三百多张珍贵的纺织考古图片,系统梳理了从东周、战国、汉、唐、宋到元、明,三千多年中国纺织品文物的演化发展历程,以及在纺织考古研究中的新发现,鲜活地呈现出中国服饰传承千年的辉煌成就。

中国是纺织文化与技艺最为发达的国家,有着几千年的历史,上个世纪纺织考古的实证层出不穷,但却非常缺乏与服饰技艺相关的文献资料,因此对中国古代服饰的研究可谓困难重重。

新中国成立后,尤其是自20世纪60年代初,沈从文临危受命,在文化部的相关指派下,开始对中国古代服饰进行系统研究和整理之后,这样的局面终于被打破。经过沈从文近二十年的不懈努力,在他79岁那年,写出了《中国古代服饰研究》这一皇皇巨著,一举填补了古代服饰研究的空白。在治学上,王亚蓉深受沈从文的影响,本书深情回忆了沈从文在古代服饰研究方面所作出的突出贡献,总结了他卓有成效的研究方法。王亚蓉在书中写道:“作为我国古代服饰研究的开拓者,沈从文先生不断创新工作方法,不仅从当时可资借鉴的全部实证资料中,将中国古代服饰的相关线索进行了归纳、整理,把存在疑点的问题一一列举出来。而且,还创设性地提出了‘历史文物必须与文献学、考古学相结合’的观点。”特别是对纺织考古文物,沈从文更是主张在注重文物本身价值的同时,一个服饰研究者还应有意识地增强自然科学方面的涵养,以便用丰富的学识,去解读中国服饰纷繁的生成密码。

多年以来,作为沈从文治学团队中的一员,王亚蓉较好地继承了沈从文在服饰研究上的衣钵。书中,作者全面回顾了自己主持并参与江西海昏侯墓、湖北荆州江陵马山一号楚墓、河北满城中山王刘胜墓、北京大葆台汉墓等多处纺织品文物的发掘、修复工作,为深化古代服饰研究提供了翔实的证据,并使服饰实物样本和纺织文物的品类与种类,日益丰富和完善。全书还以实例的方式,列举了中国古代服饰在栉风沐雨中,所展现出的高超制作技艺。如荆州马山楚墓出土的楚国衣式与纹样,两条S形的龙凤相对服饰,不仅栩栩如生,而且极其奢华和精美。据史料记载,仅一个副领的绣制,一个绣工就要绣七个多月。更绝的是,霓裳中优雅神秘的纹样,在中国古人的巧妙运用下,硬是用平面的剪裁,做出了立裁的效果,从而鲜明地展现出华夏服饰的灵动悠长之美。再如,河北满城汉墓中出土的金缕玉衣,上千件玉片全用金丝连接,不但制作精良,而且雍容华贵,又融入了冶金学、材料学等众多学科之优长,充分体现出我国古代服饰艺术的博大精深。

中国古代服饰以其风格迥异、工艺精湛享誉海外,品读《大国霓裳:沈从文和我们的纺织考古之路》一书,有助于公众增强对华夏民族服饰艺术的了解,为中国服饰走向未来、走向世界,增添新的动能。

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号