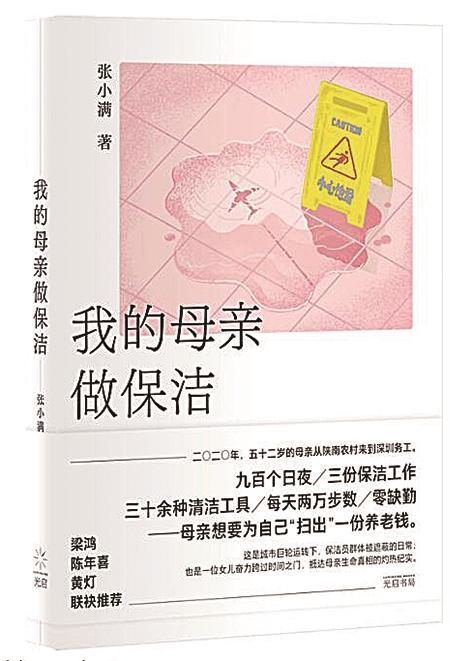

内容简介

本书是一部记录城市保洁人员生活的纪实作品。故事从农民母亲春香跟着女儿到深圳工作和生活开始。在深圳这样一个超级城市,春香选择成为了一名保洁员。作者作为她的女儿,通过母亲的眼睛,开始了解在深圳这座城市为生活打拼的一个群体——老年保洁员/清洁工群体,同时也通过与母亲一起生活,节假日帮她工作,重新理解与故土亲人之间的牵绊,呈现母亲这一代中国进城务工人员的生活状况。该书以母亲为主人公,以她在深圳的保洁员工作进展推进章节安排,以人物为主要线索,融汇城市文化叙事以及社会学、人类学观察,提供一份关于中国人生活记忆的城市叙事和乡愁故事。

每一个努力的人,都值得被善待

——读《我的母亲做保洁》

□赵昱华

《我的母亲做保洁》一书,是作者张小满对她母亲春香在深圳的生活记录,书中没有宏大的理想与未来,有的只是琐碎的日常与数字。

数字,始终是贯穿全书的一个重要线索,母亲的工资,作者的房租,名牌上的编号,深圳的房价……一串串数字是如此沉重,压在文中的每个人身上,令人喘不过气来,也令读者感同身受——这种沉重感,是一种贯穿始终的压抑,是一种源自生活本身的不易。作者母亲在深圳找到的第一份工作,是商场的保洁,月薪不过2500元,然而此时作者每月要缴纳的房租,就已经达到了6000元。

作者母亲来到深圳的原因,是她失去了原先的工作,2017年,她因过度操劳患上了滑膜炎,就此失去了在工地上的工作;没有稳定收入让她深感焦虑——对于大半辈子都在打零工供养子女的母亲而言,找不到赚钱的门路,就是她最焦虑的时刻。2020年,作者母亲再度失去了工作,在作者“我帮你在深圳找一份工作”的承诺下,母亲坐上了绿皮列车,就此成为了深圳打工人的一部分。

来到深圳后,作者的母亲——春香一直在催促作者履行帮她找工作的承诺,但春香在深圳的第一份工作,并不是作者帮助找到的,而是以一种乡土气很重的方式——不断地与附近每一个正在打扫卫生的清洁工、保洁员攀谈得到的。

对于作者而言,与母亲在一起的生活是一种纠缠的、徒劳的、彼此负担而又彼此依赖的爱。在深圳出租房里的狭小空间里,她们时常互相争吵,理直气壮地用着自己的生活观念“入侵”着对方的生活空间——尽管双方都知道,这背后的原因是对方那扭曲的爱。在反复地争吵与妥协之后,作者决定通过文字来缓和紧张的母女关系,这便是我们所看到的这本《我的母亲做保洁》。

作者在书中向读者展现的东西,始终是真诚的、纯粹的,随着她的母亲不断带回岗位上的新故事,她写这本书的目的,也渐渐地从缓和母女间的关系,变成了记录下这些在大城市里挣扎的人物的命运。作者有意地避免了高高在上的姿态,而是“以诚实的姿态,去面对自己的出身”,这既是作者的姿态,也是作者母亲的姿态——“与自己和解”。

书中提及了很多人物,有与作者母亲一样的清洁工,有因为压力独自躲在厕所哭的女公务员,有在镜子前反复补妆的女交易员……他们的收入、地位或许并不相同,然而在生活的重压之下,每个人又似乎是那么的相似——每个人都是“西西弗斯”,推动着那块名为生活的巨石。母亲就像是一面透镜,作者透过她间接目睹了深圳的芸芸众生;而这面透镜同样透视着我们每个人的命运:即便经历了很多不幸和困苦,也从未放弃对美好生活的努力和追求。

我想,在原先的“与母亲和解”与后来的“与自己和解”相继实现以后,作者选择将她和母亲的故事、母亲和众生的故事公之于众,是在有意地向读者暗示一种理念,这种理念,既是一种对自己生活的自省,也同样是对他人命运的一种关怀:不基于贫富、不基于“努力”与否,而是仅仅因为人皆有之的同理心而已。

我很感谢作者张小满,把这样的故事和理念带给了每一位读者,我也同样感谢作者的母亲和书中那些有名字或没有名字的保洁员们,这种感谢并非传统的“勤劳”“无私”这样的赞美词眼,而是恰恰相反的,对其身份的祛魅,我想要感谢的,是他们愿意向完全陌生的他者展露自己的世界。

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号