□本报全媒体记者 佟程程

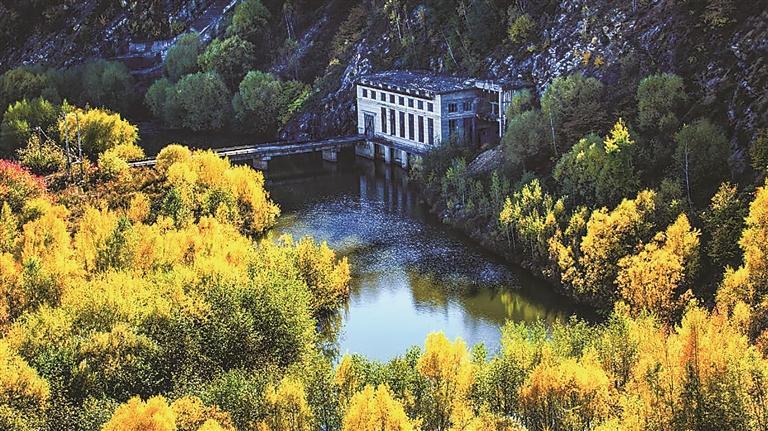

在中俄界江黑龙江上游的支流宽河之畔,一座现代化水利枢纽——呼玛团结水电站犹如一颗璀璨明珠,镶嵌在北纬51度的冻土带之上。这座大Ⅱ型水利工程,不仅肩负着发电、防洪、养鱼的综合使命,更在践行“两山”理论的征程中,探索出一条水生态产品价值转化的创新之路。

呼玛团结水电站的生态价值体系令人瞩目:1062平方公里的集水面积涵养着纯净水源,1.423亿立方米的总库容犹如天然水塔,3台3500千瓦时发电机组每年输送1200万千瓦时绿色电能,1.07万亩养鱼水面孕育着生态渔业,更守护着1.74万亩耕地和4个村屯的防洪安全,一幅“水利兴则百业旺”的生动图景徐徐绘就,而呼玛县正将这些生态要素转化为可感知、可量化、可交易的经济价值。

系统重构

从“水账本”到“生态银行”

在呼玛县水务局指挥中心,一幅水资源“电子地图”实时更新着全县水系动态。通过整合河流水系、水文气象、水环境等六大维度数据,呼玛县构建起覆盖全域的水资源数字化管理平台。这种“一张图”管理模式,让决策者对全县127条河流、38座水库的水资源禀赋一目了然,为生态产品价值实现奠定了科学基础。

在机制创新层面,呼玛县构建起“监测——评估——交易”的全链条体系。通过建立生态产品调查监测机制,运用卫星遥感、物联网等技术手段,实现对水资源量、水质、生物多样性的动态监测。创新生态产品经营开发机制,引入社会资本参与水上旅游、生态养殖等项目,打造“生态+文旅+农业”的复合业态。而生态产品价值评价机制的建立,更是让每一方清水、每一寸岸线都有了可衡量的经济价值。

团结水电站作为试点,率先开展自然生态系统“不动产”运营。同时,通过实施生态修复工程,水电站周边水域水生生物多样性提升37%,水质达到Ⅱ类标准。这种“生态资本”的积累,为后续的水电增效扩容、水上观光航线开发提供了坚实基础。

价值裂变

清水如何转化为“真金白银”

呼玛县依托河湖长制治水成果,在团结水电站库区打造了集水上观光、冰雪体验、生态研学于一体的水利风景区。每年夏季,来自全国各地的游客乘坐游船穿梭于碧波之间,冬季则开展冬捕等特色项目,年接待游客量突破15万人次,带动周边餐饮、住宿等产业增收超千万元。

水产养殖的“绿色革命”同样令人瞩目。当地利用库区优质水源,发展出冷水鱼生态养殖产业,培育出虹鳟、细鳞鱼等特色品种。通过建立“龙头企业+合作社+农户”的产业化模式,水产品年产量达800吨,其中60%通过冷链物流直供北上广深高端市场。这种“一条鱼带动一条产业链”的发展模式,让库区百姓人均年增收1.2万元。

水库清淤工程的“变废为宝”实践,更是展现了生态治理的智慧。通过科学清淤,恢复水库库容1200万立方米,清理出的淤泥经过无害化处理后用于土地改良,新增耕地2000亩。这种“清淤-造田-种植”的循环模式,既保障了水库安全运行,又为粮食增产提供了新空间。

生态启示

北国边疆的绿色转型样本

在呼玛县的生态治理实践中,河湖长制的“指挥棒”作用尤为突出。通过建立五级河湖长体系,全县127条河流实现一河一策、精准治理,累计清理河湖“四乱”问题236处,拆除违建1.2万平方米。这种“党政主导、部门联动、全民参与”的治理模式,让每条河流都成为守护生态责任链的一环。

在绿色发展理念的指引下,呼玛县走出了一条“以水定产、量水而行”的转型之路。通过实施水资源刚性约束,全县万元GDP用水量较五年前下降28%,工业用水重复利用率达 85%。在产业布局上,严格限制高耗水项目,重点发展生态旅游、绿色食品加工等低耗水产业,形成“生态产业化、产业生态化”的良性循环。

水文化的深度挖掘,为生态治理注入了人文灵魂。呼玛县打造了“界江论坛”“开江节”等文化IP,将鄂伦春族渔猎文化、戍边文化融入水生态保护。通过开展“河小青”等志愿服务,让生态保护意识深入人心,形成人人参与、共建共享的社会氛围。

呼玛团结水电站的种种实践证明:在生态敏感地区,完全可以走出一条生态保护与经济发展双赢的道路。当“冷资源”遇上“热经济”,当生态资本转化为发展动能,一幅“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖画卷,正在北国边疆徐徐展开。

呼玛团结水电站大坝。 (资料片)

呼玛团结水电站近景。 (资料片)

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号