□本报全媒体记者 李佳宁 王欣丽 宋泽宇

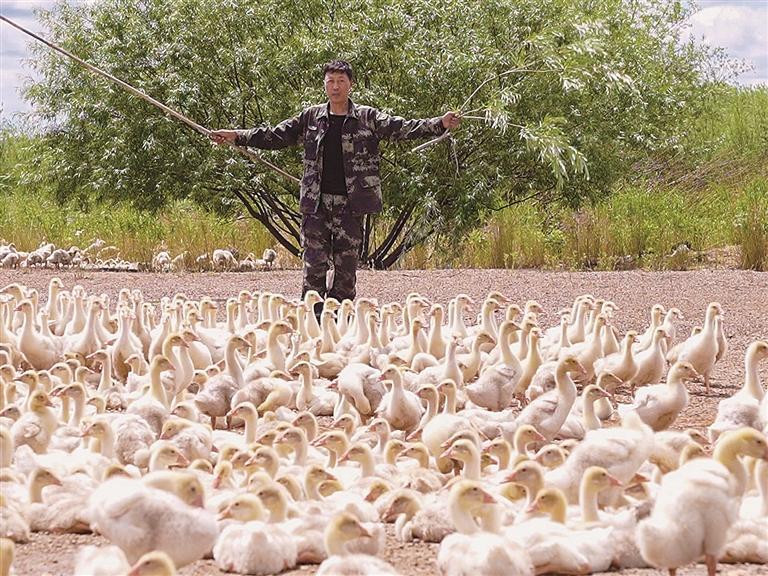

七月的兴安岭林海晨雾缭绕,加格达奇林业局江边林场的河畔养殖区早已是鹅鸣声声,2.4万只霍尔多巴吉鹅雏欢快地奔向草场、湖边觅食嬉戏。这些由江边、那都里、河口三个林场党政领导自掏腰包购进的“致富金鹅”,正是他们致力于发展林下养殖、引领职工增收的“破局之钥匙”。

长期以来,守着绿水青山的林场职工们苦于找不到增收门路。面对发展林下养殖的提议,职工们顾虑重重:“养殖风险大,万一出现疫情损失谁来担?”“就算养成了,销路又在哪里?”

“职工有顾虑,领导先带着干!破局的关键在于领导干部的担当。”原江边林场书记刘明伟说。今年年初,江边、那都里、河口三个林场的领导班子率先行动,打破区域界限,经过反复考察论证,最终选定生态条件优越的江边林场作为养殖基地。随后,三个林场的20名党政领导共同集资73万元,从嫩江引进优质鹅雏,建设标准化养殖大棚和饲料储存棚;跑市场、签订单,构建完整产业链。这种“职工不敢干,领导先示范”的做法,为产业发展注入了强心剂。

真金白银的投入,彰显着“三场合一”领导班子带领职工蹚出致富路的决心与担当,正如刘明伟所说,只有让职工的腰包真正鼓起来,日子富起来,才能让这片祖祖辈辈守护的“金山银山”焕发出新的生机。

“鹅雏来到我们这儿经过一个多月的‘散养’,目前看各项指标还是蛮好的。”刘明伟说,采取“轮牧式”生态养殖模式,让鹅群在不同林班间迁徙,形成林-草-牧的良性循环。同时,独特的昼夜温差造就了鹅产品的优良品质,而科学的养殖规划既保护了生态,又提升了经济效益。更能让职工吃下定心丸的是“双保险”政策:政府补贴80%的养殖保费,出栏后每只再补5元,将风险降低了90%。“‘家财万贯,带毛不算’的老话过时了,如今有领导带头,有政策托底,跟着干准没错!”在鹅舍旁,林场管护员王铁成认真记录着技术员指导的饲料配比要点,他的转变正是林场职工心态变化的缩影。通过“管护+养殖”的双重收入,职工们的致富路子必然越来越宽。

沿着养殖区河岸行走,记者一路听一路看,从规划养殖区域到引进优质鹅苗,从基础设施建设到市场开拓,每个环节都凝聚着领导班子的心血。这种“真投入+真担当”的实干精神,正在打破林区转型的困局。看着茁壮成长的鹅群,刘明伟信心满满:“效益好了,职工们看到红利了,明年我们的养殖规模肯定能扩大,计划养殖50万只,让‘鹅经济’真正成为职工致富的新引擎。”

是的,实实在在的效益,比任何口号都更能凝聚人心。在这片祖祖辈辈守护的绿水青山间,一场由“头雁”引领的产业革命正在兴起。

图为职工正在放养鹅雏。 本报全媒体记者 王欣丽 宋泽宇摄

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号