本报讯(全媒体记者王力)近日,在阿木尔林业局兴安林场,一片利用林下剩余物特殊培育的赤松茸长势喜人。这标志着沟系立体经营向富民产业转变迈出坚实一步,为拓宽生态产品价值转换渠道、开启了扩大林菌规模的产业革命提供了新路径。

这次赤松茸培育,是阿木尔林业局严格按照大兴安岭林业集团“三示范一试点”要求,做实沟系立体经营的有效尝试。为确保培育成效,林业局积极与中国林科院、东北林业大学开展合作,创新采用林下剩余物粉碎后进行菌池发酵的培育方式,分别在7月、8月、9月三个关键时段,设立了14块人工栽培培育与监测样地。经过一个半月的生长周期,所有样地均成功冒出新菇或长出菌丝,培育工作取得成功。

“把林下剩余物就地粉碎发酵,直接利用自然条件做菌床培育林下赤松茸,是这次项目的核心创新点。”林业局产业发展科科长穆臣伟介绍,这种模式省去了剩余物运输、粉碎、消毒、打包、育菌等多个传统生产环节,大幅降低了人工成本,实现了资源利用与产业发展的双赢。

赤松茸本身具备菌丝适应性强、培育成本低的优势,此次在林下剩余物“沃土”上的成功生长,更是将原本闲置的林下剩余物,直接转化成了具有实实在在经济价值的“含金量”产品。据了解,当前市场上赤松茸鲜菇售价每斤8元至15元,经济效益可观。

此次赤松茸林下培育成功,为下步尝试培育林下毛尖蘑打下了技术基础。同时,林业局将围绕“资源化—绿色化—产品化”的发展路径,不断探索价值创造新模式,真正实现林下“生”财,全力打造优势特色产业集群,让更多林区“土特产”走出深山、走向更广阔的市场。

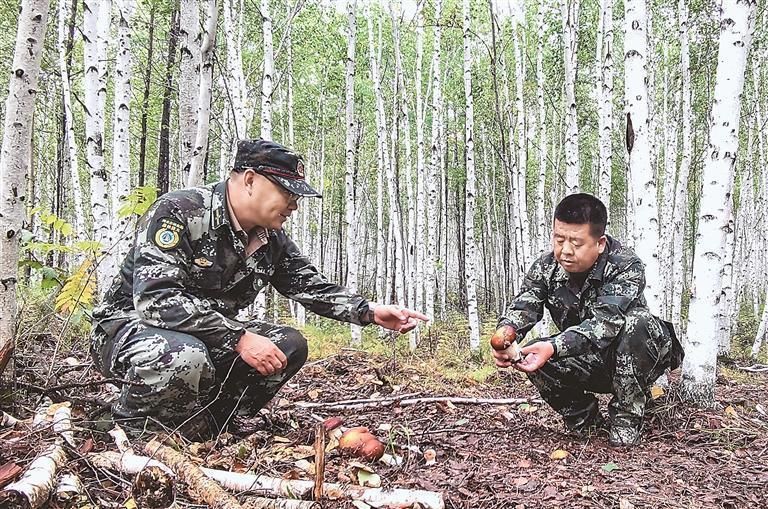

阿木尔林业局职工查看林下培育赤松茸长势情况。

本报全媒体记者 王力摄

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号