□文/图 见习记者 王欣丽 本报全媒体记者 徐骁赫 李佳宁

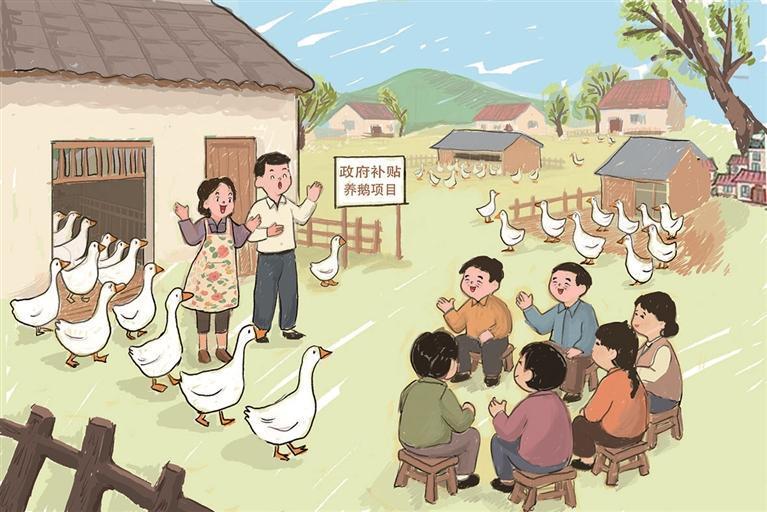

芳菲四月,春光正好。绒毛染金的鹅雏发出此起彼伏的啁啾声,仿若欢快的歌谣,在加格达奇区东山镇的一户农家院里唱响。

“以前养鹅怕赔钱,现在政策给底气!”养殖户李金敏瞧着满栏嬉戏的鹅雏,眼里带笑。这个春季,她“订购”的一万只鹅雏已经在自家的养殖场里安了“家”,新一轮“土鹅”破壳重生的财富密码由此揭晓。

“2023年我拿到了12750元补贴,2024年拿到了76670元补贴,有养殖保险补贴政策给我们保驾护航,没啥可担心的,只能是收益一年比一年多!今年我又‘订购’了两批鹅雏,一共15000只呢。”

据了解,2023年以来,我区出台了本地鹅产业发展扶持政策,对饲养1000只及以上的大鹅养殖场(户),按照实际存栏数量,每只给予的补贴从最初的2.5元提高至现在的5元,极大地激发了广大养殖户发展“鹅经济”增收致富的积极性。

看着精气神儿十足的李金敏,记者心里默默给她算了一笔账,按一只鹅雏进价10元算,5元补贴到手后,每只鹅雏的价格是5元,那么,购买15000只鹅雏相当于省下了75000元!这些鹅雏经过三个月左右的精心饲养,出栏集中收购价格大概是100元/只,除去饲料、人工等费用,收入还是相当可观的。

“去年我家养殖大鹅15000余只,利润达40余万元。”李金敏坦言,投身鹅养殖产业7年,如今能成为我区第一批规模化养鹅人,除了掌握了关键技术,主要还是凭借政策的东风。她说,个人致富不算成功,带动大家共同富裕才是真本事。2024年,李金敏带动3户老乡加入鹅养殖队伍,养殖数量达22000余只,创造产值220余万元。今年又带动4户从事鹅养殖,养殖数量超过40000只,产值超过400万元。

“去年,全区发放畜牧养殖补贴326815元,惠及12户养殖户。”地区畜牧水产服务中心畜牧科科长张兰告诉记者,除了养殖补贴,贷款贴息补贴政策同样提振了养殖户的信心,2022年~2024年,全区累计发放124.52万元畜牧养殖补贴的同时,还为养殖户协调贷款7221.94万元。

手里握着真金白银,李金敏和越来越多的养殖户吃上了“定心丸”,他们的信心足了,干劲儿猛了,乡村振兴经济的一池春水也激活了。如今,在加区、在漠河、在新林、在呼玛,百余户农户在家门口找到增收活计,唱响了发展“鹅经济”的致富歌。

在诸多利好政策的驱动下,养殖户不断增多,养殖规模逐渐扩大,但随之而来的一些问题也涌上养殖户心头:这么多鹅出栏后卖给谁?能不能卖上好价钱?投入多了,风险是不是更大了?持续增收致富如何得到保障?

这些疑问,随着记者采访的深入,都一一找到了答案。

为进一步推动我区养殖业发展,让普通的肉食“土鹅”成为养殖户增收的“金鹅”,我区组建了大鹅产业专班,主动与素有“鹅都”之称的嫩江市相关部门进行对接,积极寻求鹅养殖产业发展的良方。

4月初,一场鹅产业发展对接会的召开,让双方的合作模式更加明晰:我区专注养殖环节,输出高品质鹅产品;嫩江市凭借成熟的产业链,承担提供鹅雏、屠宰、加工与销售的任务。这种优势互补的合作,不仅盘活了我区的养殖资源,更依托地理优势,降低了鹅雏引进、产品收购的成本。

“我们企业年孵化量可达480万只。从自制料配方、种蛋代孵化、代育雏,到销售加工等,能全方位向大兴安岭地区的养殖户提供一站式服务。”嫩江市鹅企代表谢雷一番话,让养殖户们信心倍增。

4月中旬,4.4万只鹅雏从嫩江出发抵达我区,顺利在5位养殖户家中“落户”,纯利润预期可达88万元。这是今年我区计划分三批引进12万只鹅雏项目中的首批鹅雏,它们的到来,承载着养殖户对美好生活的热切期盼,更凝聚着乡村振兴的蓬勃动能。

加区加北乡加北村养殖户李晶岩今春也“订购”了1万只鹅雏,养殖专家深入剖析鹅业市场,为他找准合作切入点、拓宽产业视野后,李晶岩激动地说:“没想到鹅绒、鹅翎也这么值钱,今年我要大干一场,争取利润翻番!”

李晶岩的规划,道出了所有养殖户的共同心声,随着我区政策扶持的再加码,以及与嫩江产业链条合作的再深入,养殖户们心中勾勒的蓝图,正与“畜牧业发展扶持计划”目标同频共振,我区零散的“土鹅”养殖实现了“金鹅”规模产业的华丽蜕变,在富饶美丽的兴安大地上,鹅雏振翅的簌簌声,已然成为新时代乡村产业振兴的最美和声。

□文/图 见习记者 王欣丽

本报全媒体记者 徐骁赫 李佳宁

黑公网安备23272202000048号

黑公网安备23272202000048号